本文

生活保護

| 生活保護の申請は国民の権利です。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。 |

|---|

生活保護制度とは

私たちは病気、けが、失業、家族との離別、などさまざまな事情で収入や資産がなくなり自身の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。

このような場合に、生活保護法に基づき、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるよう支援する制度です。

- 詳細については、下記に掲載している「生活保護のしおり」で確認してください。

相談〜保護決定までの流れ

生活保護を受ける場合の手続きの流れについて紹介します。

| 相談 |

生活に困っている、生活保護を受けたいと思ったら、まずは下記の相談先に相談してください。相談では、相談員が相談者の抱えている困りごとや生活状況を伺います。病気などで本人が福祉事務所に来所できない場合は、家族の方からの相談も受けることができるほか、自宅や病院等を訪問してお話を伺うこともできます。

|

|---|---|

| 申請 | 原則として、本人または扶養義務者・その他同居の親族が申請書類等を記入し福祉事務所に提出してください。 申請時に不足している場合、後日提出を求めることもありますので、その際はご協力ください。 |

| 調査 ・ 審査 |

預貯金及び不動産等の資産や収入状況の確認、自宅等への訪問調査、親族への扶養確認調査などを行います。

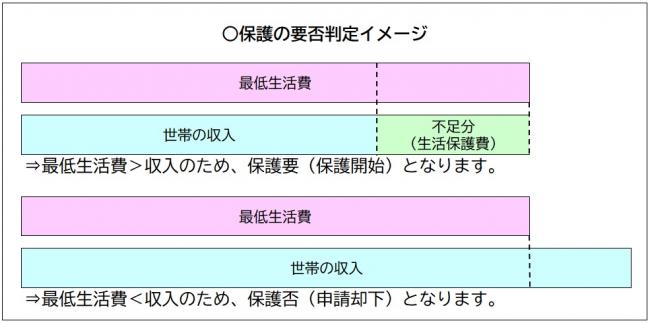

調査結果を踏まえ、生活保護の適用が可能かどうかを審査します。生活保護は、世帯の人数や年齢、家賃等をもとに国が定めた基準により算定した月ごとの「最低生活費」と給与や年金、手当、仕送り等の世帯の「収入」とを比較して不足する生活費等を補う制度のため、原則として世帯単位で適用します。

|

| 決定 | 原則として、保護申請のあった日から14日以内(調査に時間を要した場合等には最長で30日以内)に保護開始または却下の決定をします。要否判定の結果、保護要(保護開始)となった場合、保護申請日に遡及して生活保護法を適用します。保護開始の決定がされると、保護決定通知書の交付とともに保護費を支給します。(申請却下の場合は却下通知書を交付) |

生活保護制度の概要

生活保護制度の概要について説明します。

詳細については、下記に掲載している「生活保護のしおり」で確認してください。

扶助の種類

生活保護による援助を「扶助」といいます。扶助には次の8種類があり、国の定めた基準により、みなさんの生活の必要に応じて受けることができます。

| 生活扶助 | 食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用 |

|---|---|

| 住宅扶助 | 家賃・間代、地代などの費用(共益費、管理費は除く) |

| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品、教材代、給食費、学級費等の費用 |

| 医療扶助 | 病気やケガを治療するための費用 |

| 介護扶助 | 介護等を受けるためにかかる費用 |

| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |

| 生業扶助 | 高等学校等の就学費用、仕事を身につけるための費用 |

| 葬祭扶助 | 葬祭を行うための費用 |

生活保護費の支給日・支給方法、算定方法

支給日・支給方法等

| 支給日 | 原則として毎月5日

|

|---|---|

| 支給方法 | 口座振込、窓口支給、現金書留

|

| 通知 |

保護費の支給が決定すると、保護決定通知書を送付します。以後は、支給金額が変更になる場合のみ送付します。 |

算定方法

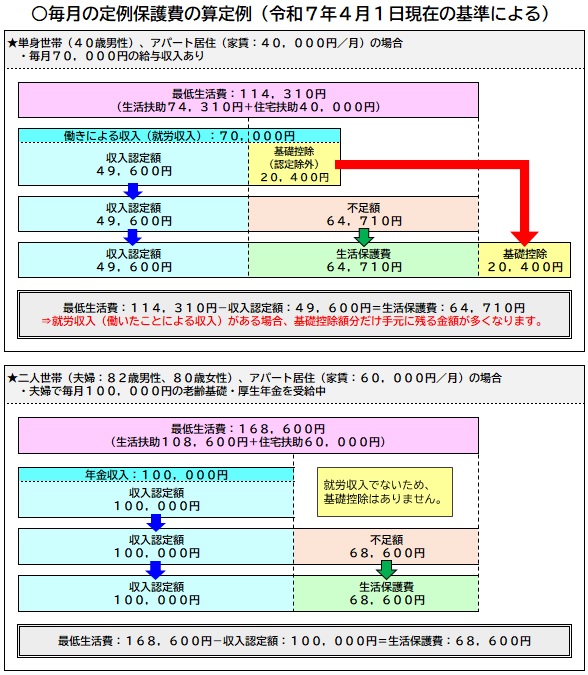

世帯全体の「最低生活費」から「収入」を減じて算定した不足額部分を生活保護費として支給します。

「最低生活費」は世帯ごとに異なるとともに生活状況等に合わせて変動すること、また、「収入」についても就労状況、年金の改定等に応じて変動することから、常に一定の金額とは限りません。

ここでは、ある世帯での保護費算定例を紹介します。

- 以下の算定例と全く同じ世帯・生活状況であっても、個別の事情(各種加算の有無、収入認定方法の違い等)により同額とならない場合があります。

- 【生活保護受給中の方へ】自身の世帯の支給額がいくらになるかについては、必ず地区担当員(担当ケースワーカー)にご確認ください。

- 【生活保護を受給していない方へ】上記理由により、生活保護を受給した場合、支給額がどのくらいになるかという質問には答えることができません。

その他の扶助・援助等

その他にも以下のとおり扶助や援助の対象となるものがあります。条件等がある場合がありますので、必ず事前に地区担当員(担当ケースワーカー)に相談してください。

一時扶助

毎月支給する保護費のほか、必要に応じて臨時的に支給できるものがあります。支給できるものは主に次のとおりです。(その他に支給できるものもあります)

|

住宅更新料等(更新料、保険料、保証料)、おむつ代、通院移送費(通院のための交通費)、通学交通費、学習支援費(学生の部活動費用)、期末一時扶助 |

- 事前相談なく購入や支払等を済ませた場合、支給できないこともあります。

- 支給要件があるほか、見積書や領収書等が必要となる場合もなります。

就労自立給付金

安定した職業に就いたことなどにより、保護廃止となった方に、支給できる場合があります。

進学・就職準備給付金

生活保護受給世帯の子どもが大学や専門学校等へ進学した場合や、高校卒業後に就労により保護廃止となった方に、新生活の立ち上げのための費用として支給できる場合があります。

自立促進事業

福祉事務所長が必要と認めた場合、就労支援(スーツ代等)、地域生活移行支援(転居時のカギ交換費等)等 を受けることができます。それぞれ支給要件があるほか、所定の手続きが必要です。

その他

「市・都民税、固定資産税・都市計画税の減免」「国民年金保険料の免除」「上下 水道料金の減免」「NHK放送受信料の免除」「ごみ処理手数料の減免(ごみ袋無料 引換券の交付)」「都営交通無料乗車券の交付」「JR通勤定期乗車券の割引」等を受けることができます。適用を受ける場合には、それぞれ所定の手続きが必要です。

生活保護を受けている方の権利・義務、注意事項

権利

- 正当な理由がなければ、決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。(生活保護法第56条・不利益変更の禁止)

- 保護として受けた金品には、税金はかかりません。(生活保護法第57条・公課禁止)

- 保護として受けた金品、保護を受ける権利は差し押さえられることはありません。(生活保護法第58条・差押禁止)

- 保護を受ける権利は他人に譲り渡すことはできません。(生活保護法第59条・譲渡禁止)

- 保護の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して、審査請求をすることができます。(生活保護法第64条〜第69条・不服申立て)

義務

- 生活上の義務(生活保護法第60条)

計画的な暮らしをし、生活の維持、向上のため以下のことに努めてください。- 働ける人は、能力に応じて働き、生活の向上に努めてください。

- 病気などで働けない人は、医師の指示に従い、治療に専念してください。

- 届出の義務(生活保護法第61条)

以下のように収入、支出その他生計の状況や世帯の構成など状況が変わったときは、必ず届け出てください。- 働きによる収入(給料、内職、自営、臨時収入、アルバイト収入など)があった場合

- 働きによらない収入(年金、失業手当、生命保険の給付金、仕送りなど)があった場合

- 世帯状況の変化(就職・退職、転入・転出、入退院、出生、死亡など)があった場合

- 指示等に従う義務(生活保護法第62条)

地区担当員が保護の目的を達成するために必要な指示や指導をすることがあります。

注意事項

- 暴力団員は、生活保護を受けることはできません。

- 原則として、車やオートバイの保有や使用はできません。

- 収入が増えたり、世帯員が減るなどして保護費が払い過ぎになってしまった場合、返還していただきます。

- 資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合、既に支給されている保護費は返還していただきます。

- 事実と違う申告、または申告しないなど、不正に保護費を受給した場合は「不正受給」となり、保護費は返還していただきます。また悪質と認められる場合には、警察に告訴することがあります。

用語説明

| 最低生活費 | 世帯の人数や年齢、家賃等をもとに国が定めた基準により算出した1ヶ月ごとの生活費、住宅費(家賃)等の合計金額です。 |

|---|---|

| 収入 | 給与、賞与、退職金、年金、恩給、仕送り、保険金、還付金、慰謝料、傷病手当金、雇用保険の給付金、アルバイト代(未成年者を含む)、ネットオークション・フリーマーケットによる売上金、親族・知人からの仕送りなど、手元のお金が増えるものは全て収入となります。 なお、給与収入(働いて得た収入)がある方は、その収入から基礎控除や必要経費を控除できるため、手元に残るお金が多くなります。また、収入として取り扱わないものもあります。 |

| 控除 | 給与等の収入を得る際に発生する経費で、例えば、社会保険料、所得税、通勤交通費などの実費のことです。通常、収入があった場合は全額を収入認定(収入分だけ生活保護費が少なくなる)しますが、給与収入(働いて得た収入)の場合は、必要経費の控除や基礎控除(収入総額に応じて変動)が適用されます。(控除額は収入とみなさないため、その分だけ手元に多くお金が残ります) その他に、新規就労控除、20歳未満控除などがあります。 |

生活保護のしおり

生活保護制度のしくみや申請の手続きについて説明している冊子の電子データを掲載しています。

冊子については、青梅市福祉事務所(青梅市役所生活福祉課)窓口で配布しています。

福祉事務所だより等

生活保護決定通知に同封して送付している「福祉事務所だより」等を掲載しています。

- 福祉事務所だより「令和7年4月号」 [PDFファイル/858KB]

- 福祉事務所だより「令和6年12月号」 [PDFファイル/814KB]

- 福祉事務所だより「令和6年11月号」[PDFファイル/878KB]

- 児童手当制度の改正に伴い、収入認定の方法が変わります [PDFファイル/917KB]

一部の手続きがスマートフォン等で行えるようになりました

一部の申請・申告手続きがPC、スマートフォン等で行えるようになりました。

申請手続きは、電子申請システム「LoGoフォーム」を使用し、オンライン上で行います。使用に伴う通信料等は利用者の負担です。

詳細は下記リンク先でご確認ください。

関連リンク

- 厚生労働省ホームページ「生活保護制度」<外部リンク>

- 東京都ホームページ「生活保護」<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)