本文

校長日記6月(R7)

6月30日 58日目

今シーズン最後の水泳指導

今日の3、4時間目は、低学年の水泳指導がありました。なんと、これでもう5回目となり、計画時間の10時間を達成!!今日で最後となりました。ここ近年、毎年毎年暑さが増しているように感じますが、こんなに早く水泳指導の時間を達成したのは、教師生活で初めてのことです。一方、高学年は学校行事との関係もあり、ほとんど入っていません。中高学年はまだまだ入りますので、水泳道具の用意、プールカードの記入及び印鑑、よろしくお願いします。

宝拾いは男の子対女の子、最終戦は引き分けに終わりました!!

今年度のプールは、流れるプールで締めくくりでした!!

暑いながらも・・・

今日のWBGTは、中休みが30.1 昼休みが30.4

中休み 日向の気温38.6℃ 湿度36.8%でした。

昼休み 日向の気温37.9℃ 湿度39.6%でした。

気温はとても高いのですが、湿度が低いため、意外に子供たちは元気に遊んでいました。ただ、湿度が低いということは体の水分は逃げていきます。学校の水道はこの暑さでぬるくなっていますので、水筒を持参するのが良いと思います。ぜひ、よろしくお願いします。

どんなに暑くても、サッカー少年は元気いっぱいです。あまり人のいない校庭をのびのび使って走り回っていました。

1年生の姿が見えたり、フリスビーを楽しむつくし組さんもいました。

四小唯一の桜の木の下で、木登りを楽しむ姿も。どうも、あのあたりにトカゲを発見したようで、「校長先生トカゲ見なかった?」と、尋ねにくる子もいました。残念ながら見ていなかったので、役に立ちませんでした。

暑い中でのクラブは・・・

今日の校庭はなんとか大丈夫ということで、スポーツクラブは、休憩をたっぷりとりながら、水分をとりながら、サッカーをしました。さすが「スポーツをしたい!!」という意気込みで入った子供たち。暑さに負けず元気いっぱいのプレーをしていました。

一方、アウトドアクラブは恒例の「ペットボトルロケット大会」でした。手作りのペットボトルロケットに空気入れで空気を送り込み、発射台にセット。思いっきり水をまき散らしながら打ち上げました。おかげで、発射をする先生たちはびしょ濡れ、子供たちも水しぶきが気持ちよさそうでした。

第2回 囲碁教室

今日は2回目の囲碁教室がありました。低学年の子供たちですから、まあ賑やか賑やか。先生の話を聞かせるのも一苦労という子がたくさんいるという状況ですが、それで良いのだと思っています。なぜなら、囲碁は「遊び」だからです。「遊び」は楽しくないといけません。講師の先生方もそういう気持ちで優しく指導をしてくださっています。今はふざけたり、碁石で遊んだりすることが楽しいという子が、だんだんと碁をする時間が増え、いずれ「碁って楽しい!!」となってくれる日をめざし、囲碁教室は進んで行きます。

低学年の後、高学年の子が来てくれました。

6月27日 57日目

林業体験行ってきました!!

今日は5年生の子供たちと一緒に一日中、林業体験に行ってきました!!

まずは、「成木の森」の小屋で座学!!

「林業とは何ぞや」「間伐の意義」等についてスタッフの方から分かりやすく教えていただきました。林業のイメージが少し変わったのではないかな。

さあ、いざ山に入って間伐作業をやってみよう!!

山の上の方まで登ってきてまず最初にしたことは、沢山ある木の中からどの木を伐採したらよいのか考えること。小屋で学習したように、木がよく育つように間引く木を決めなければいけません。ある子は太い木を、そしてある子は細い木を。太い木を選んだ子は、「この木には傷があって、これからよく育たないと思うから」と、理由を発表。結果的に細い木が選ばれたのですが、スタッフの方は「考え方が素晴らしい!!実は、同じ年数で太くなっているということは年輪が広く、尚且つ傷がついているということはこれからひどくなる可能性がある。ですから、その木を選ぶのも正解なんです。」と、教えてくれました。すごい!!

以前間伐された丸太を持ってみると、意外にしっかり持ち上げることができました。

でも、「重かった・・・。」という感想。やっぱり今回間伐するのは、細い木の方が良さそうです。

いざ伐採です。準備が終わると、代表の子供たちが、山の上の方からロープを引っ張りました。

細い木でしたが、意外に長さがあり、倒れるときの迫力には驚かされました。

倒れた木は、下の方はすぐに丸太にして、子供たちの力で軽トラックへ!!

上の方は、山用ののこぎりを使って枝を落としました。

山の作業が終了して、お昼タイム!!お弁当作り、ありがとうございました。

午後は、丸太切りと皮むき体験でした。見たこともない大きなノコギリで、全員が丸太を切りました。

切った丸太は、周りの皮をむくと、すべすべでしっとりしていました。断面は穴の開いていないバームクーヘンそのもの。ちょっとおいしそうでした。スタッフさんによると、皮の内側の水分が、クマなどの動物にとっては少し甘くておいしいそうです。私もなめてみましたが、全然甘さを感じませんでした・・・。

大きな丸太の皮を、みんなで向くと、きれいな木肌の丸太の出来上がり!!

皮の部分は昔、屋根の素材になっていたそうです。

最後は質問タイムとお礼の感想です。

沢山質問をしたのですが、とても丁寧に答えていただきました。

学校へのお土産はオブジェです。校長室前か昇降口に飾っておきますので、ぜひご覧ください。

6月26日 56日目

6年生、夏のくらしを考える!

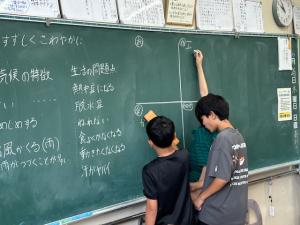

6年生の家庭科では、季節ごとの快適な暮らし方について学んでいます。今日の6年2組では、「夏を涼しく、元気に過ごすにはどうしたらいいか?」をテーマに、子どもたちがさまざまなアイデアを出し合いました。

「着るもの」では、やはり半袖・半ズボンといった薄着の意見が多数。風通しの良い服を選ぶなど、自分なりに工夫している様子が見られました。

「住まいの工夫」では、エアコンや扇風機の活用が定番のようです。そんな中、「校長先生、上から垂れてるやつ、何て言うんだっけ?」と聞かれました。どうやら“すだれ”を思い出そうとしていたようです。また、「打ち水って知らない?」と周りに聞いてみる子もいましたが、残念ながらクラスの誰も知らなかったようです。昔ながらの涼の知恵、これを機に知ってもらえると嬉しいですね。

「食べもの」では、冷やし中華・そうめん・アイスが大人気! ところが、「冷やし中華って食べたことないよ」という声もあり、少しびっくり。「今だったら“冷麺”も出てきそうだな」と思って見ていましたが、今回は誰の口からも出なかったようです。

「そのほか」の工夫では、プールや水風呂のほかに、「ゲーム」という答えもありました。「どうしてゲーム?」とたずねると、「ゲームに集中してれば、暑さを忘れるから」とのこと。なんとも子どもらしい、ほほえましい回答でした。

子どもたちの目線で考える「夏のくらし」。その発想の豊かさと、ちょっぴりユニークな視点に、思わず笑顔になる授業でした。

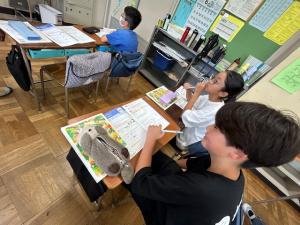

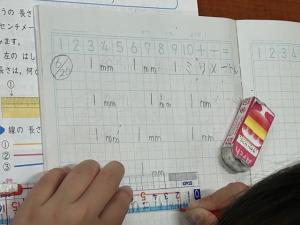

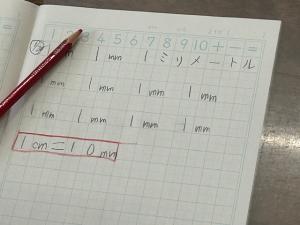

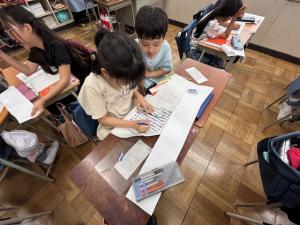

はしたの長さ

「これは、7cmよりちょっと長いんだけど、先に小さい目盛りがいくつあるかな?」

2年2組の教室に入ったとき、ちょうどその「小さな目盛り」を数えているところでした。

「校長先生、できたよ!」と、うれしそうに見せてくれた男の子。7cmより先にある3つの目盛りを、しっかりと読み取っていました。正解です!

教室をまわってみると、その小さな目盛りに苦戦している子もたくさん。でも正直なところ、あまりの小ささに、私の目のほうがチカチカ……。何度も一緒に数えてようやく、「3つあったね」と確認できました。

この日の学習は、新しい単位「mm(ミリメートル)」について。ノートに「mm」と何度も書いて、きっと覚えてくれたことでしょう。

動物と遊んだよ

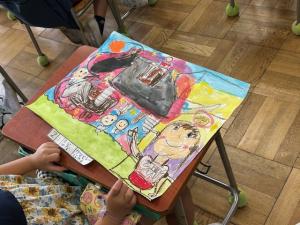

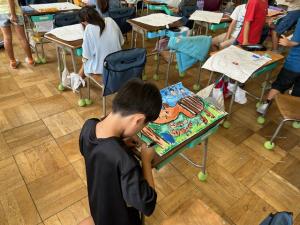

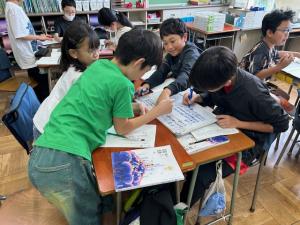

1か月間、講師として来てくださっていた師岡先生の、最後の図工の授業がありました。

今回、子どもたちが取り組んだのは「動物とのふれあい」をテーマにした絵。絵の具にも挑戦しながら、どの子も動物を大きく、のびのびと描いていました。色づかいも明るく、見ているだけで楽しい気持ちになる作品ばかりです。

そして今日、いよいよ仕上げ。自分の作品を友達に紹介して、絵が完成しました!

師岡先生、すてきな時間を本当にありがとうございました。

こんな話を聞かせていただきました

「校長先生ちょっと良いですか?」

今日の授業参観の最中のことです。あるお母さんから「ちょっといいですか?」と声をかけられました。少し緊張しながらお話をうかがうと、こんな出来事を教えてくださいました。

先日の下校途中、ある子がうっかり田んぼに落ちてしまったそうです。場所は成木街道沿いの田んぼ。びっくりしたと思いますが、そばにいた友達や6年生がすぐに助けてくれたとのこと。ただ、片方の靴が泥の中に埋もれてしまい、どうしても見つからなかったそうです。

そこへ、たまたま通りかかった別の6年生が「持ち主、知ってるよ。知らせてあげるね」と言って、田んぼの持ち主の方に伝えに行ってくれたんだそうです。

その持ち主の方は、事情を聞いてもまったく怒ることなく、やさしく一緒に探してくれたとのこと。結局靴は見つかりませんでしたが、とても親切に対応してくださったので、帰宅後にお母さんと一緒に謝りに行ったところ、そこでもあたたかく迎えてくださり、「困ったときは、いつでも声かけてね」と言ってくださったそうです。

お母さんはとても嬉しそうに話してくださいました。

田んぼの持ち主は、豊田さんというご夫婦。この地域で唯一、田んぼを続けておられる方です。実は私も、赴任した年からときどき声をかけさせていただいていて、きさくでとても温かいご夫婦です。

こんなふうに、子どもたちを見守ってくださる地域の方がいるって、本当にありがたいことですね。

四小学区、あらためて素敵なところだなと感じた出来事でした。

今度、私からもお礼を伝えに行こうと思っています。

そして今回、お母さんの一連の対応もとても素晴らしかったのは言うまでもありません。子供がお世話になった方に保護者としてご挨拶に伺う姿勢。当たり前のようでいてなかなかできないものです。こんなお母さんがいる四小はとても素晴らしい学校だと、改めて思いました。教えてくださり、ありがとうございました。

6月25日 55日目

お家ではどんなことをしているのかな?

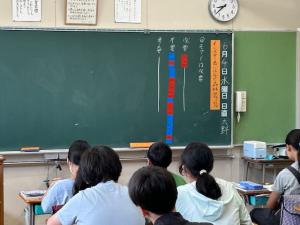

2年2組の教室に入っていくと、教室の前方で、渡邉先生がある子の言葉を聞き、黒板に書き出しているところでした。

「そうか、こうやってお皿を洗っているんだね。」「お皿を洗うとどんな気持ちになる?」「スッキリするんだ。いいね。」「お皿洗いって、どう?」「好き。そうか、好きなんだね。」「一人でできるの?すごいね。」そんな会話をしながら、黒板を書き終えると、みんなの方を向いて話を始めました。

「家でしていることについて、こうしてメモを書いてください。ノートを出してね。」

教室を回ってみると、みんな結構お手伝いをしている様子が分かりました。また、お手伝いではないけれど、いろいろ頑張っている子も発見することができました。

〇せんたくもの 〇せんたくものたたみ

〇おふろあらい 〇おとうとのおせわ

〇ふとんしき 〇いもうととあそぶ

登校途中に

「校長先生、見てください!!」6年2組の教室で、ある男の子が、写真のものを見せてくれました。「サワガニ」です。とても元気に動いました。「さっき給食のご飯をあげたから、元気なんです。」と、付け加えてくれました。どうしてここにいるのか聞いてみると、登校途中に拾ったそうです。その子は勝沼から来ている子で時々一緒に登校していたので、すぐに、「霞川から上がってきたところだったんだね。」と、気付きました。まだ雨が降っていた朝方に出てきたのでしょう。雨が上がった暑い中でアスファルトの上にいたら、きっと干からびてしまうか車にひかれてしまったところです。1つの命を救ったこの子はとても誇らしい顔をしていました。

こんなにたくさんの鳥がいるんだね

3年生の教室では、野鳥についての調べ学習がスタートしました。私も昨年の大塚山野鳥観察に同行しましたが、結構たくさんの野鳥を見ることができたのを覚えています。また、こういった環境ですから、結構詳しい子供もいて、感心してしまいました。猛暑の中で歩くのはお勧めしませんが、休みの日の朝など、子供と一緒に野鳥探しに出かけてみるのはいかがでしょうか?(成木街道入り口の交差点のツバメの雛はずいぶん育ちました。)

6月24日 54日目

筆者の主張は?

「結論と序論はどこにあるかな?」

前回の授業では序論では「(1)」「(1)(2)」「(1)(2)(3)」、結論では「(16)」「(15)(16)」「(14)(15)(16)」、両方とも3パターンの意見が出ていました。そこで、今井先生からの提案は、「どのパターンにも出ている段落をまず見て見ようよ。その段落は必ず入っているはずだから。」ということで、一番最後の段落と一番最初の段落をみんなで見ていきました。

すると、筆者の主張らしきものが・・・。

「(1)段落で『である』という強調した表現があった。」「(16)段落では、『はずだ』で強調していた。」

似たような言葉があったか聞くと、

「『楽しく』と『わくわく』が似ている。」「『特徴と危険性を知っておく』と『危険性を理解しておく』が似ている」

読む視点を示すと、どんどん話し合いが進み、意見が出てくる。序盤から子供たちの集中している様子が伝わってくる授業に、一体感を感じました。

授業参観・保護者会にご来校いただき、ありがとうございました

今日は、中学年の授業参観保護者会でした。どのクラスもいつもより少しだけすました顔の子供たちが座っていました。担任の授業2クラス、専科の授業1クラス、講師の授業1クラス。バラエティーにとんだ授業参観となりましたが、いかがでしたでしょうか。また保護者会では、夏休みに向けた話もさせていただきました。今日は全体のことについての話でしたが、夏休みの初めには個人面談があります。沢山のお話を聞かせていただき、担任との信頼関係を深めていただければ嬉しいです。

インターネットは冒険だ

「『インターネットは冒険だ』なぜこんな題名が付いたのだと思いますか?」

その質問に、子供たちからは、

〇簡単に早く調べられるけれど、悪い人がウソの情報を載せられるから。

〇みんなが知らないことがあるから。

〇調べれば調べるほど、くわしく新しいことに出会えるから。

〇インターネットは早くて詳しいけど、フィルターバブルとかに引っかかるかもしれないから。

〇いろいろな情報があるから。

〇いろいろなサイトがあり、本当かウソか分からないから。

〇すぐにいろいろなものが出てくるから。

こんな意見が出てきました。もうすでに何度か読んだのだろうと感じる意見もありましたが、みんななんとなく、「インターネットは危険がある」ということは分かっているようでした。さあ、この授業を通して、国語の力を伸ばすとともに、インターネットとのかかわり方も学んでくれたらばっちりです!!

さくらもち

今日の5、6時間目は、つくし2組の子供たちが「桜餅」を作りました。なんと、葉っぱも、中の花も、自分たちで付けておいたものです。おすそ分けもとてもおいしくいただきました。

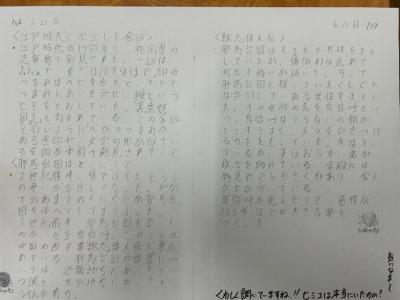

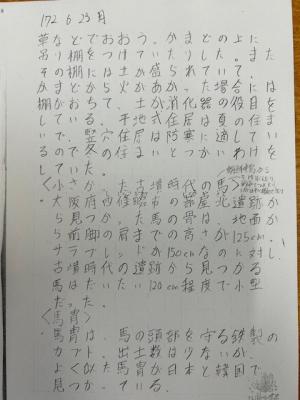

むらからくにへ

「じゃあ、今までのことをもう一度押さえるよ。」

そう言って、大竹先生が米作りが盛んになることにより村にどんな変化が起きたかを、子供たちと一緒に振り返りました。なんか、良いことづくめです。米がもっととれるようになり、人ももっと増え、村が豊かになる。考え方も新しくなる。しかし、そこで、「戦い!!」が起こるのです。「なぜ戦いが起こったのでしょうか。」今日のメインの課題が出されました。自分で考え、周りと相談した結果、こんな意見が出されました。

〇人が多くなって、食糧不足になり、食べ物をめぐる争いが起きた。

〇考え方が豊かになって、独占したいと考えるようになり、土地をめぐる争いが起きた。

〇人が増えて家が狭くなり、住むところをめぐる争いが起きた。

〇新しい文化と昔の文化の争いが起きた。

〇人を増やすために、田能村を攻撃した。そして人を連れてきて、村は豊かになった。

〇より良い、環境、気候のばしょをめぐって争いが起きた。

「いろいろな争いがあったのかもしれないね。みんなよく考えられたよ。そうしてむらが大きくなってどうなったと思う?」

「くにになったと思う。」

「そう。邪馬台国という国ができて、卑弥呼という女王様が出てきたんだね。」

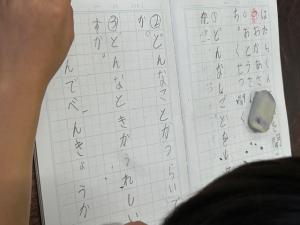

「じゃあ、そのことについては、2人の自主学習ノートを配るから、それを読んで学ぼうか。」そうやって配られたのが下のノートのコピーです。丁寧な字で、よくまとめられていました。すごい!!

6月23日 53日目

説明文とは?

正木先生の第一声は、「『説明文』の学習が好きな人!!」でした。さあ何人挙がるかな?と思って待っていると、教室中がしーんとしてしまいました。みんな、隣の友達と顔を見合わせて、「まさか・・・」という表情でした。「じゃあ、苦手な人は?」と発問すると、一斉に手が挙がました。挙げていない子はほとんどいませんでした。

「説明文」について聞くと、「説明する文じゃない?」というあたり前の回答が返ってきました。「じゃあ、これは見たことないかな?」と、「魚の絵」を見せると、ようやくノッテきました。「『はじめ、中、終わり』でしょ。」「じゃあ、『はじめ』に書いてあるのはどんなことかな?」と続けると、「問い」「話題提示」「筆者の主張」。ちゃんと覚えていました。「中は?」

「内容」「問いの答え」「具体的な例」とやはり覚えていました。「終わりは?」「筆者の考え」「筆者の主張」さすがです。こうしたやり取りをするうちに、ちょっとずつ壁が崩れていくのが分かりました。

「じゃあ、今日は練習教材をやって、説明文の読み方を知ろうか」そう言って、練習教材を配布しました。

苦手な子が多いから、きっとしーんとした授業なのかなと思っていたら、みんなとても活発に発言していました。覚えていないことは覚えていないと主張し、分かったことはしっかり手を上げて発言する。そんな姿勢は素晴らしかったです。正木先生の冗談にもしっかり突っ込める。授業の終わりには、「説明文が苦手」という最初の雰囲気が少し崩れた感じがしました。この単元の終わりにはきっと、「説明文って、なんか大丈夫かも。」そんな声が聞こえてきそうです。

四小スポーツタイム

今日の中休みは、Wbgtは危険領域に入り、せっかく校庭に出て遊び始めた子供たちは、校舎に逆戻りでした。そして昼休み、Wbgtは写真の通り。そこで、短時間にしてスポーツタイムを実施することとしました。実施が決まってからの体育委員や高学年の動きはとても素早く、見事でした。ここからさらに暑くなることを考えると、今日が1学期最後のスポーツタイムになったのではないでしょうか。ありがとう、高学年のみんな。

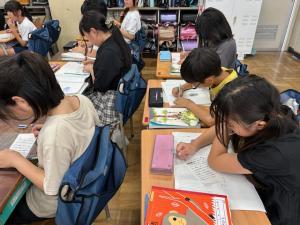

インターネットは冒険だ!!

「今日の昼休みのスポーツタイム・・・」授業開始と同時に始まった今井先生の話は、スポーツタイムのことでした。ある男の子が、準備の時間に自ら考えてサポートしていた様子を見て、とても良かったよという内容でした。その男の子にとってはきっと当たり前の行動だったのでしょう。「えっ、そんなことで?」という顔をしていましたが、少し照れていました。その他にも、体育委員の子供たちや、女の子の行動についても取り上げ、こんな高学年が増えてきたのはとても素晴らしいことだよと話していました。その時の今井先生の顔は、とても嬉しそうでした。

そんな優しい雰囲気で始まった国語の授業。前半は、「序論・本論・結論」が何段落で別れているのかという話でした。どんどん手があがり、「序論は1段落だけだと思います。」「1,2段落だと思う」「1~3段落じゃないかな?」と、人と違う意見でも恥ずかしがらずに発言できる、認め合える雰囲気が伝わってきました。

今日の課題は、段落ごとの要約(センテンスカードの作成)でした。そこで、電子黒板に第1段落の要約例として先生が作成した要約文を映しました。すると、一瞬の間の後、「えっ、長い!!」「これで良いの?」の反応が・・・。先生も早口で読みながら、「これじゃ長いよね。」「ほとんど原文のまま。」という言葉。そこで、じゃあ、みんなならどうする?ということで、今日は、もっと短くわかりやすくまとめる学習をしました。

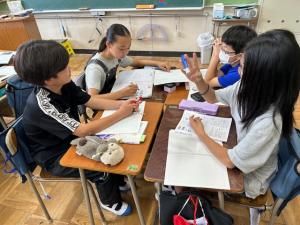

要約文の作り方は、「大事なところを抜き出してつくる。」は大変だから、「いらないところをどんどん削ろう。そして、残ったところをつなぎ合わせて要約文を完成させよう。」ということにして、子供たちの心の壁を少し崩し、第1段落を練習として行い、その後他の段落を「グループ(ペア)活動」で行いました。

写真からも分かりますが、男女の壁もなく、どのグループも真剣に話し合い、要約文を作っていました。やっている子供たちも見ているこちらもあっという間に時間が過ぎ、気付いた時にはすでにあと2、3分。とても集中した時間となりました。

放課後囲碁教室スタート

今日の放課後からいよいよ囲碁教室がスタートしました。

低学年ばかりの20数名ですから、とても賑やかでした。席に座った途端に碁石に興味を持ち、オセロを始めてみたり、じゃらじゃら触ってみたり、そのうちにバシャーンと落としてしまう子も。でも、囲碁の先生たちは、孫を見るような優しく接していただき、根気強く教えてくださいました。終わったときには、「面白かったー。これなら今度も来たいな。」そんな声をたくさん聞くことができました。」順調なスタートです。

残念だったのは、高学年の子供たちがクラブの後に来てくれたのですが、終えてしまっていたことです。そこで、高学年の子供たちは、委員会やクラブの後、低学年組とは別に教室を持つことにしようと話し合っています。ですから、安心して参加してくれると嬉しいです。

6月20日 52日目

富士山移動教室最終日

朝

朝食

閉校式

酪農体験

バターづくり

お昼

6月19日 51日目

富士山移動教室2日目

湧水ウォーク

お昼

樹海・洞窟探検

夕ご飯

夜レク

6月18日 50日目

富士山移動教室1日目

レーダードームにて

お昼

富士登山

夕食

キャンプファイヤー

6月17日 49日目

暑い!!

最近は事情もあり散歩をできずにいたのですが、勝沼のいつもの子からの声掛けもあり、「いざ勝沼へ!!」

霞川沿いを歩いていると、少し風もあったのですが、とにかく暑い!!行き交う子供たちとのあいさつは、「暑いね」。夏はまだ先ですが、今日は夏の太陽のようでした。

校庭に帰ってくると、8地の時点でもう35度を超え、Wbgt30.4℃の警戒領域でした。この時点で、今日の中昼休みは外で遊べないだろうなという予測が立ってしまいました。

そして、中休み。

保健委員さんの流した放送は、「今日は外では遊べません。中で過ごしましょう」

保健室前の機器を見に行くと、気温は36.5℃、Wbgtは32.1℃、危険領域になっていました。この時期にもうこんな状況になってしまうということは想像もしていませんでしたが、子供たちの体が第一です。今日の中休みは外遊び中止となりました。校長室からは、真っ青な空と誰一人いない校庭の砂の色、そして木々や草の緑が美しかったです。

どっちがしお?どっちがさとう? 2組編パート2

「『さとう』と『しお』のちがいを今日は考えるよ。」

細野先生のこの言葉から始まった今日の授業。子供たちからの第一声は、「塩はつぶだよ」の言葉。言いたいことは分かるのだけど、言葉にしてしまうと・・・。先生からの「じゃあ砂糖は?」の言葉にもやっぱり「白いつぶ」という解答が返ってきてしまいました。それを聞いていた子が、「どちらも白いつぶなんだね」とつぶやき、前時に学んだ言葉を使って付け足してくれました。

「今日は何を考えるんでしたか?」と確認をすると、「しおとさとうのちがい」という言葉が帰って来て、いざスタートです。まずはみんなで音読からです。ここでのポイントは、読んでいるところを指で追いながら音読すること。文字を目で追い、しっかり読むことが大切です。

教科書をみんなで音読した後で、「さとうは触るとどんな感じだと書いてありますか?」と聞くと、パッと何人もの手が挙がり、「さとうは、少しべたべたしています。」と、答えが出てきました。「塩はどうですか?」という問いには、「塩はさらさらしています」

ということで、今日は実際に触って確かめてみました。

「こっちが砂糖だよ。触っているとべたべたするから」

「塩の方がざらざらしている。粒が大きい感じかな。」

「触らなくてもわかるけど、触るとすぐ分かるよ。」

分かったことをワークシートにまとめて、みんなで確かめました。

味については学校では確かめていないので、ぜひお家で確かめさせてあげてください。

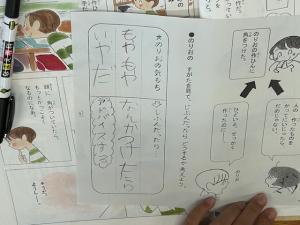

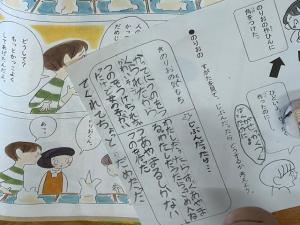

やってよいことかな?

「あるクラスの話です。図工の時間に粘土で犬を作った男の子がいました。その後、粘土の作品は後ろの棚に飾っていました。すると、その犬の作品を見たほかの男の子が、「角を付けた方がかっこいいよ」と考え、周りの子が止めるのも聞かず、角を付けてしまいました。その後、犬を作った男の子が角が付いた自分の作品を発見し、ショックを受けました。」

この話を角田先生が読んでいると、角を付けるシーンで、「ダメダメ!!」「ダメ!!」「付けちゃダメ!!」「バカだ!!」方々からつぶやきが聞こえてきました。作った男の子が見るシーンでも、「かわいそう・・・」という言葉が。みんなよく分かっていました。

読み終わった後、登場人物の気持ちをまとめると、

「角を付けた男の子は、かっこよくしてあげるつもりだったんだけど、犬を作った男の子は嬉しそうだった?」と角田先生が聞くと、すかさず、「全然!!」「ばか!!」「かわいそうだね。たくみくん」

「なんで悲しかったのかな?」という言葉にも、「自分で作ったものに角を付けられて変な形になっちゃったから。」「勝手につけられたから。」と、怒りをあらわにする子供たちがいました。

「自分だったらどうする?」というところで、ワークシートに書きました。

〇もうっちょっとこうしたらって、アドバイスをする。↠角を付けた方ガッコいいんじゃない?

〇何もしない。↠・頑張って作っているから ・見ることはしたいけど

〇角を付けて良いか聞いて、良ければ付けて、ダメなら付けない。

〇やったことが間違えていたら、ごめんねって言う。

こんな意見が上がりました。

道徳の時間、よく考え、いろんなことを学びましたの木

今回のことは、極端な例でしたが、考え方のちょっとした違いとそのための行動によって相手を傷付けてしまうことは、学校生活の中でよくあることです。そのときには、「ごめんね」とすぐに謝れること。そして、それ以上に友達がそんな行動をとりそうなときには、周りの子供たちが良いか悪いかの判断をして、止めてあげることができること。そういったことを指導していきたいなと感じました。ご家庭でも、ぜひそんな話をしてあげてください。

6月16日 48日目

今朝は、集会委員による「〇×集会」が行われました。

まず最初のお題は、「大竹先生の今日の朝ご飯は何でしょう!ご飯だと思う人は赤、パンダと思う人は青に移動してください。」大竹先生以外だれも知らない(きっと問題を出している子も知らない)問題でした。答えは、パン!!青の方に行った子供たちから歓声が上がりました。

次は、「田中先生の好きなおにぎりの具は、昆布でしょうか?梅でしょうか?」という問題でした。「梅は青梅にかけているのかな?よくあるのは、鮭やおかか、シーチキンとかだから、マイナーな昆布を挙げているということは、これが答えだろう。」そんな推測をしたら、当たっていました。答えは昆布です。

こんな感じで「先生たちクイズ」を行いました。私のこともクイズになったのですが、問題が出されたとたん、周りの子供たちから、「校長先生、どっち?」と質問攻めに合い、たくさんの子に囲まれる楽しさを感じさせてもらいました。

HPに載せるには、少しプライバシーに引っかかる内容もあったので、興味のある方はお子さんに「どんな問題があったの?」と、聞いてみてください。みんなとても楽しんでいました。

低学年も水泳学習スタートです!!

今日の3、4時間目は、1、2年生にとって今年初めての水泳学習がありました。太陽は出たり隠れたりの状況でしたが、Wbgtは29を超え、少し蒸し暑いくらいの気候でしたので、みんな元気に「水遊び」を楽しんでいました。また、今年も安全な水泳授業を行うために、水泳ボランティアを買って出ていただいた皆さん、ありがとうございます。お陰様でスムーズな運営を行えています。

パンパンパパン パンパパン

音楽室に入っていくと、子供たちの手拍子(ハンドクラップ)が、リズム良く響いていました。曲とハンドクラップが止まったところで、先生も子供も満足顔。きっとうまくいったのでしょう。そこですかさず、数人の子が、「先生、別れたい」と発言しました。このハンドクラップには、AパートとBパートがあるようで、2パートに分かれるというより高度なハンドクラップを行いたいということのようでした。先生がほぼ真ん中の辺りを歩き、「じゃあこっちがAで、もう片方がBね」と決めました。「AとBはどうなってる?」と聞くと、「交互に打ってる」。「ずっと交互?」とさらに聞くと、「揃うところもある」。子供たちと確認をして、さあスタートです。

みんな楽譜に集中して、でも楽しそうにハンドクラップを行います。東側と西側が交互に打つところもきれいに役割分担ができていました。みんなでたたくところで、音が重なり、大きな音に。あとで聞いたのですが、2時間目とは思えない程の完成度でした。(大野木先生もびっくりしていました)

「じゃあ、今日はたたき方を工夫して、自分たちのオリジナルのハンドクラップを作ってみましょう。」

次の課題は、自分たちのオリジナルです。たたき方もいろいろ出てきました。「足踏みをする」「人差し指同士でたたく」「寿司を握るみたいに片方二本指にしてたたく」顔をたたくという意見も出ましたが、それは痛いでしょということで、却下。オリジナルのたたき方を考え、そのたたき方を先ほどのハンドクラップに入れて、オリジナルのハンドクラップを作っていきました。今日は途中で時間が来てしまったため、次回続きを行ってから発表会です。お家でもぜひ聞いてあげてください。

6月13日 47日目

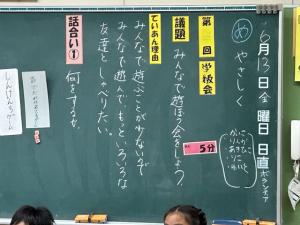

どんな遊びが良いかな?

「いす取りゲームが良いと思います。理由は、いすを並べるだけだからそんなに準備がいらないと思うからです。」

パチパチパチパチ

「僕はばくだんゲームが良いと思います。このゲームなら、立っているだけだから準備もいらないし、すぐにできるからです。」

パチパチパチパチ それも良いね・・

3年2組の教室に入っていくと、そこでは学級会が行われていました。議題は「みんなで遊ぼう会をしよう」です。クラスのみんながもっと仲良くなるために、いろいろな友達としゃべりたいというのが理由のようでした。先ほどの女の子は、学級会での発言の仕方がとても上手でしたが、川崎先生と一緒に「遊ぼう会をする理由」をみんなで確認すると、次の子は、「声でだれかあてるゲームが良いと思います。理由は、いろいろな子の声を聞くことができるからです。」と、会の理由を踏まえた発言が出てきました。その後もいろいろな子の発言が続いて、「めかくしおに」が一歩リード。次が「声でだれかあてるゲーム」となりました。時間がきたので、どう決めようかということになったとき、司会から「『めかくしおに』と『声でだれかあてるゲーム』を一緒にしたらどうでしょうか?」という提案が出されました。両方人気があるということで、両方の意見を採用したい。でも、2つをする時間はない。なら一緒にできないかということで思いついたのです。聞いていた子供たちから「それ良いね」という声が聞こえてきました。川崎先生に促されて実際に手本をやって見せると、ちゃんとできました。すると、みんなも大賛成で、学級会がうまくまとまりました。

縄文時代の暮らしを覗いてみよう

6年2組の教室を覗いてみると、班の形になって、社会科の教科書や資料集とにらめっこをする子供たちと出会いました。「何をしているのかな?」と聞いてみると、「縄文時代の暮らしについて調べているんです。」と、教えてくれました。まずは個人個人で調べ、次に班で意見交換をしながらまとめ、次に全体で共有する。その学習の流れの2番目のところでした。

入ってすぐに全体共有の時間になりました。「じゃあ、みんなが見つけたことや話し合ったことを共有しようか」大竹先生の言葉で前向きの体制に変化。

まずは縄文時代の食生活の話になり、食べていたものを挙げていきます。

「イルカを食べていました」みんなあまり驚かずに受け入れているようでした。

「ノビルを食べていました」その言葉に反応した子が、「ノビルって山菜の仲間だよね。ワラビとか食べたことあるよ。のび太は食べたことないけど。」物知りな子だなと聞いていたところで、「のび太」という言葉を入れてきたので、思わず後ろから突っ込んでしまいました。

「ムササビを食べていました」御岳山にもいるよねという声がさっと聞こえてきました。

「しいを食べていました」という言葉には、「しいってどんぐりと一緒で木の実でしょ。」と素早く反応する声が。

ここまでで「海」のものと「山」のものが登場。でも、さらにもう一つほしいというところで、出てきました「シジミを食べていました」貝が登場して、完成です。

ここまで来ると、住んでいる地域の環境もわかってきました。

「イルカや貝が獲れるから、海の近くでしょ」「川もある」「山菜を採ったりするから山の近く」という意見が出てきました。

さらに、住居の環境についても、そこから類推しながら考えていました。分かったことを元に類推していく力の大切さを感じた授業でした。

6月12日 46日目

吹上しょうぶ園へ行ってきました

今日の午前中は、つくしさんと一緒に「吹上しょうぶ園」へ行ってきました。少しじめっとした感はありましたが、ちょうどよい曇り空で、子供たちも元気に行って帰ってくることができました。

しょうぶ園では今年もたくさんの花に迎えられ、「自分の好きな花を見つけよう!」というめあてをもった子供たちも、どれにしようか迷っていました。また、花の美しさだけでなく、そのネーミングもとても素敵で、「蛇の目傘」や「星明(ほしあかり)」、「子町娘(こまちむすめ)」など、目を惹く名前も多くありました。まだまだ見ごろらしいので、ぜひ見に行ってみてください。

学校の周りを花いっぱいに

しょうぶ園から帰ってくると、ちょうど5年1組さんと6年2組さんがこれから花を植えようとしているところでした。毎年、街路樹の下や街路樹が植わっていた道路わきの花壇のところに、本校の高学年が「花植え」を頼まれています。今回もたくさんの花が学校にやってきて、それを5、6年生で植えました。ミミズが出て「キャーッ!!」と騒いだり、幼虫が出るとかわいそうだと端の方にどかしたり、小さなハプニングを楽しみながら植える子供たちの笑顔はさすが第四小学校の高学年だなと感じました。

プールでの授業始まりました

今日の3、4時間目は、中学年のプールがありました。朝の内からそわそわしていた子供たち。気温も水温もギリギリセーフで「やろう!!」ということになりました。太陽が出ていなかったので、寒がりな子には厳しかったかもしれませんが、とっても楽しそうに泳いでいました。

6月11日 45日目

梅雨入り?

昨日の梅雨入り宣言があり、今日は雨模様。「今週からプールが始まったのに、なかなか入れないな。」という思いのままインターネットで2週間天気予報を見たところ、今度は逆に来週から気温がぐっと上がるという予報が出ていました。難しい天気になっているようです。来週は6年生の富士山移動教室もあります。保護者の皆さん、できるだけどのような天気にも対応できる用意をお願い致します。

さて、梅雨と言えば紫陽花です。つくし組の子供たちが作成した紫陽花をお楽しみください。

つくし組では、季節に合わせて廊下の壁面装飾を作成しています。紫陽花の前は、こいのぼりや春の花もありました。学校にいらした際は、ご覧ください。

どっちが砂糖かな?

「どちらが砂糖で、どちらが塩ですか?」その質問をしてから、細野先生が電子黒板に映るように一つ目の白い粉を容器から出すと、「あっ、それ砂糖だ!!」と、教室のあちこちから聞こえてきました。次の白い粉を出すと、「それは塩!!」の声がまた聞こえてきました。みんなが迷ってくれるだろうなと思っていた先生は、少し困ってしまいました。子供たちみんな大正解でした。

でも、めげずに次の質問です。

「さとうとしお、その2つのちがいはどんなところにありますか?」

一斉に手が挙がり、

「さとうは、べたべたしています」「しおは、しおからいあじがします」「しおは、さらさらしています」「さとうは、あまいです」「しおは、しょっぱいです」「さとうは、かたまっています」「しおも、かたまっていることがあります」「さとうは、にぎりつぶすとかたくなります」「しおは、つぶがちいさいです」「さとうは、だまがあります」と、沢山の意見が出ました。これも先生の予想をはるかに超える賢さです。今日の授業で終わってしまっても良いかもしれない。すごいです!!

これから本文を読む中で、まとめていきます。音読の宿題も出ると思いますので、聞いてあげてください。

手も足も絵を描く道具

「生活科室で何か音がするな。」

そんなことを感じて1年2組の隣の生活科室の扉を開いてみると・・・。教室いっぱいに広げた白いシートの上に、子供たちが散り散りに広がって、絵を描いていました。「あれっ?何か変だな。」一瞬そう思ったところで、先生から、「手と足で描いているんですよ。」と、教えてくれました。

ある子は、足に絵の具を付けて足踏みをしていました。またある子は、手を真っ赤にして、手形で絵を描いていました。どの子も思い思いの作品に対して熱心に取り組んでいました。

6月10日 44日目

あっ、こっちはべたべたする

今日の1年1組の国語の授業は、「さとうとしお」という説明文でした。前回は「さとう」と「しお」の共通点を本文から読み取り、2つの共通点を見つけたので、今日は「ちがい」を見つける学習です。今日読んだページには、2つの違いがあり、じゃあ実物で確かめようということになりました。

見つけた違いのうちの1つは味でした。昔なら「食べて確かめよう!!」と言ってしまったところですが、さすがに今は無理です。そこで田中先生から「これから配っても、食べないと約束できる人!!」という質問が出されました。みんなピッと手を上げて「大丈夫!!」という意思表示をしました。

「じゃあ、みんなにこの2つの白い粉を配りますよ。」

配られると、そーっと黒い紙の上に。そして、みんなで触ってみました。

「塊になっているから、こっちが砂糖じゃないかな。」

「つぶつぶがあって、さらさらしてるから塩じゃないかな」

「砂糖はやっぱりべたべたする。」

そんな言葉がたくさん聞こえてきました。言葉の意味を実際に体験することを通して、理解する。そんな場面でした。

1年生の保護者の皆さん、ぜひ、「さとう」と「しお」の味の体験は、お家でお願いします。

王子と少年

6年生と一緒に、「こころの劇場」に行ってきました。演題は、「王子と少年」、演者は劇団四季の皆さんでした。子供向けの物語ですが、とても感動しました。また、本格的な舞台を観劇するという貴重な経験を子供たちに持たせてあげることができたと考えています。私は大の大人ながら、とても感動してしまいました。

6月9日 43日目

月曜朝会がありました

校長講話では、こんな話をしました。

「おはようございます!」

まずは、5年生の皆さん、御岳移動教室、お疲れさまでした。盛りだくさんの2日間でしたが、もう疲れは取れましたか?この2日間で学んだことを、これからの学校生活で思う存分発揮してくれることを期待しています。他の学年の皆さん、御岳での2日間、5年生はとても立派でしたよ。いつも元気な声であいさつをし、お世話になった方々に感謝の気持ちをもって振る舞う姿を見て、校長先生はとても誇らしく思いました。また、宿での生活の様子を見た宿のおかみさんからもたくさん褒めていただき、「来年もぜひ来てくださいね」と言っていただきました。皆さんの学年もこの先いろいろなところへ見学に行くと思います。5年生のように「全力あいさつ」「全力感謝」を大切にしてください。もちろん、使わせていただく場所をきれいにお返しする「全力掃除」も行いましょう。

さて、今日の本題です。これは何でしょうか?

「お酒」「塩」を見せる。

この白い粉は何でしょうか?

(1)砂糖 (2)塩 (3)ハワイの透明な砂

ヒントは、触ってみるとさらさらしています。

答えは(2)塩です。

次に、このお酒は、これからどうするのだと思いますか?

(1)今日、校長先生が家に帰ってから飲む

(2)移動教室を頑張った〇〇先生にプレゼントする

(3)プールに入れる

応えは(3)の「プールに入れる」です。

この塩とお酒は、大切なことに使うために持ってきました。大切なこととは、「お清めの儀式」です。今日の放課後、プールに行ってきます。そしてまず、プールの四隅にお塩を盛ります。お塩には、その場所の穢れを祓い、清める力があると言われています。そしてその後、プールにお酒を撒くのです。お酒は、みなさんを守ってくださる「水の神様」へのお供え物です。この儀式を行い、今年度の水泳が安全に、事故なく実施できるようにお願いするのです。みんなの安全のために、こんなことも行うということをぜひ知っておいてください。

でも、忘れないでくださいね。事故なく安全にプールの授業を行うために一番大切なことは、みなさんが先生方の話をよく聞き、ルールを守って、水泳の授業を受けることです。覚えておいてください。楽しい水泳の時間を過ごしてくれることを校長先生は願っています。これで校長先生の話を終わります。

富士山へ向けて

6年生の富士山移動教室も、いよいよ来週になり、その準備も活性化してきました。

今日の3時間目、被服室ではレク係さんがクイズを作っていました。話を聞いてみると、部屋レクのゲームやバスレクなど、みんなを楽しませるために、たくさんの用意をしているようでした。最近の移動教室を振り返ると、子供たちに一番人気なのは、「イントロ」や「カラオケ」だったように感じます。5年生の移動教室では、中森明菜や中島みゆきの曲を知っている子もいました。ほとんどの子は、お父さんやお母さんの好きな歌手に影響を受けているようでした。

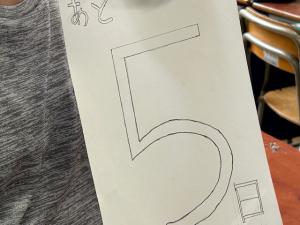

2組の教室では、移動教室までのカウントダウンの掲示物を作っていました。「あと少し!すごい楽しみ!」と、書きながら話してくれました。

宿で掲示するポスターを制作している係もありました。また、司会などの大役がある子は、大竹先生とセリフのうちあわせをしたり、現行づくりをしていました。

4時間目はキャンプファイヤーの練習でした。火の神は本番までとっておきます。

プール開き

心配していた濾過機の故障も直り、いよいよ水泳授業が始まります。ということで、放課後は教員総出でプールの準備をしました。

そしてその後は、水の神様に安全祈願です。清めの塩を四隅に盛り、お酒を水神様に捧げてお祈りをしました。お酒は当然、青梅の地酒「澤乃井」です。安全に水泳授業ができるよう、万全の態勢で臨みます。ご家庭でも、水泳授業のある日は、子供たちの体調を細かく確認し、プールカードに忘れずに記入押印をして持たせてください。よろしくお願いします。

校長日記 6月6日 42日目

御岳移動教室2日目

今日も絶好の天気。朝晩は少し肌寒いくらいでした。宿坊の窓からは、遠く先の方に青梅の町が見え、昨晩は夜景がきれいでした。今日も街並みが見られ、景色が最高です。

3つの宿に分かれて泊まった子供たち。片柳荘組はぐっすり眠れたようでしたが、ほかの宿の子供たちはどうだったのか。ビジターセンターでの朝会には遅刻することなくみんなが集合。ラジオ体操で眠気を吹き飛ばしました。

ウォークラリーのゴール地点で待機していた私は、お題が「全力笑顔で記念撮影」。みんなさわやかな笑顔でゴールを喜び合っていました。

ほとんどの子は参道のお土産屋さんで買い、調整した子は御岳山駅のお土産屋さんでもう一回。どんなお土産を買って帰ったでしょうか?ちなみに、「山の〇〇〇」がやっぱり人気らしいです。私も買いました。

アメリカキャンプ村に到着!!

「まずは軽くお腹を空かそう!!」ということで、アスレチックへ!!そんなことを思っていたら大間違いの、とても本格的なアトラクションでした。最後尾の所要時間は、悠に1時間越え。人生100年の折り返しを超えた人間にとって、結構なきつさでした。でも、子供たちの達成率は優秀でした!!子供の体力はすごい。

アスレチックが思った以上に時間をかかったため、カレーを作り始めたのは、ほぼ1時ごろから。みんなで協力して作りました。作った様子を画像でお伝えしたかったのですが、教員メンバーは、安全確保とおいしく作るためのサポートに大忙しで、写真を撮るということに全く意識が向かず、食べる段階になってようやく思い出しました。誰一人勝手に遊んだり、喧嘩したりすることなく、お願したことは喜んで引き受けてくれ、協力して進められるこの子たちの良いところをたくさん見ることができました。ご飯を焦がしてしまったり、カレーがスープになってしまったり、カレーの具が固くなってしまったり、そんな班は一つもなく、どの班のカレーもとてもおいしくできました!!事前の調理次週の成果を発揮できたかな?

サポートしていただいたアメリカキャンプ村のスタッフの皆さん、ありがとうございました!!

校長日記 6月5日 41日目

今日から御岳移動教室です!!

8時になろうとする辺りから、校庭にはリュックと大きなバックを抱えた子供たちが集合してきました。これから移動教室に出発です。親元を離れての宿泊は初めてという子もいるかもしれません。でも、仲間がいれば大丈夫です。応援してあげてください。

第一日目

バスに乗車して約30分が経過すると、そこはもう御岳登山鉄道の玄関口滝本駅

たくさん乗る四小の子供たちのために、臨時便を出してくださったので、悠々快適なケーブルカー体験でした。途中カモシカに出会えるかなと思っていたのですが、残念ながら出会えず。でも、短い時間ながら楽しんでいました。

御岳山駅に着くと、まずはビジターセンターへ

御岳山ではどんな動物に出会えるのか、確認です!

ハイキングスタートの前に、まずは腹ごしらえ。各宿坊で作っていただいたお弁当は、どれもとてもおいしく、参道の急勾配で疲れ切った体にエネルギーを充電してくれました。特にから揚げがおいしかったです!!

ハイキングでは、天狗岩を通ってロックガーデンへ!!下界の暑さとはうって変わって、山の中はハイキングに最適な気候でした。そして、時折触れる川の水の冷たさも、疲れた心を癒してくれました。でも・・・、長かったので、足は棒のようになってしまいました。

ハイキングの後は、毎年恒例の丸山荘の黒田様から、武蔵御岳神社についての講話と宝物殿の見学です。国宝の鎧や馬の鞍、刀などに目を奪われました。撮影はNgでした。

私が止まったのは、片柳荘です、これで3年連続3回目。とても温かいおもてなしに毎年癒されています。おかみさんも四章の素敵な子供たちのことをとてもとても褒めてくださいました。ご飯もとってもおいしかったです!!

「勇気」「感謝」「友情」の誓いによりヨシ神様から授けられた火を中心に開かれたキャンプファイヤー。

5年生のパワーを見せてもらいました。みんなで全力で楽しめる子供たちは最高です!!

校長日記 6月4日 40日目

明日からいよいよ!!

昨日の6時間目、授業を見て回った後に校長室へ向かうと、職員室前で副校長先生と話している子供たちと出会いました。近づいて行くと、「校長先生、ご飯をどうぞ。」「ご飯だけだと味がしないから、お塩もあります。」と、お茶碗によそったご飯を届けてくれました。先日は5年2組でしたが、今日は5年1組が調理実習でお米を炊いたのでした。「ありがとう。ごちそうになります。」と伝え、校長室に入りました。一口食べると、とても上手に炊けていて、お塩はいらないくらいのちょうどよい甘さを感じることができました。(お塩をかけたところはしょっぱすぎて・・・)

5年生両クラスとも、とても上手にお米を炊けました。いよいよ明日から「御岳移動教室」です。そして2日目は、アメリカキャンプ村での飯盒炊飯です。おいしいカレーをみんなで食べられそうです!!

モアイは必要?不必要?

今日の1時間目は、6年1組の授業を参観しました。ちょうど先日の研究授業で6年2組がチャレンジした授業でした。

「モアイは必要?不必要?」という仲山先生の問いかけ、こどもたちは自分の名前を黒板に貼っていくと、今回は2組よりも偏りがはっきり出ました。

必要は3人。あと全員が不必要。その結果を見た子供たちからは、「3人も必要がいるの?」の声も聞こえるほどでしたが、この結果を受けた仲山先生からは、次の課題が出されました。

「これから、みんなは『必要派』に立って、その理由を考えてください。不必要だという人を納得させられるような意見を考えましょう。」

子供たちからは、「不必要だって理由ならあるけど、必要なんて考えられない」というつぶやきが漏れていましたが、そこは学習です。初めはなかなか進まない子が多く見られたのですが、「自分の考えを切り離す」という決心をし、教科書から必要だという理由を探す姿がだんだんとみられ始めました。個人での考えから班でのまとめへ移ると、どの班でも教科書の言葉に着目して意見をまとめていく様子が見られました。ディベートへの一歩を踏み出した今日の授業でした。

隠れているのは?

3年2組の教室では、「自然のかくし絵」という説明文のスタートでした。

説明文と物語文の違いについて触れ、説明文について押さえた後・・・

「これまでの説明文の授業で学んだことはどんなものがありますか?」と、川崎先生が問いかけると、小さな声で、「問い?」という言葉が聞こえてきました。「そう、問いがあるね。問いがあるということは、その〇〇があるのだけれど、どうでしょうか。」と、子供たちに振ると、口々に周りと話している中で、「答え」という言葉がまた出てきました。「そう。問いには答えがありますね。」

「他にも、順番も大切です。たんぽぽのちえで順番がバラバラだったらどうでしょうか。」と問いかけると、子供たちからは、「へん!!」「(嘘を教えるから、)子供たちに与える文章じゃない!!」という言葉が返ってきました。

次に、魚の形を示しながら、「これから何か思い浮かばない?」と聞くと、ある男の子から「赤身、トロ、中トロ」という言葉が・・・。魚だということは分かっているようですが、・・・うーん。すぐに、別のところから「はじめ・中・終わり」という言葉が聞こえてきて、方向修正です。説明文の文章には「はじめ・中・終わり」があることをみんなで押さえ、いよいよ本文へ。

本文を読んだ初発の感想はこんな声が上がりました。

・このはちょうの羽が表は普通だけど、裏は木の葉みたいだというのが驚きました。

・このはちょうが保護色で身を守っても、一つの動作で鳥とかに見つかっちゃうから油断できないと思った。

・人間のかくれんぼは遊びだけど、虫のかくれんぼは命を懸けてやっているから、同じかくれんぼでも違うなと思った。

・こんなにかくれんぼがうまいなんて知らなかった。

・昆虫の能力もすごいと思ったけど、鳥やトカゲがちょっと動いただけで捕まえてしまうのはすごいと思った。

・虫がかくれて身を守っているなんて知らなかった。

校長日記 6月3日 39日目

こんなパンフレットをいただきました

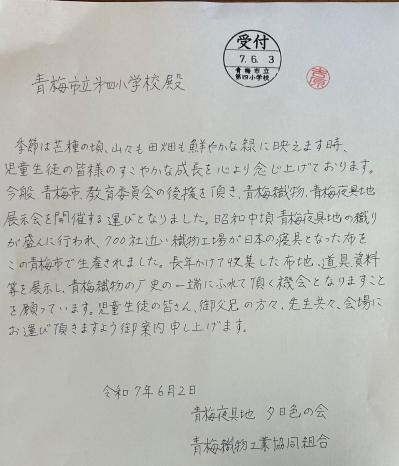

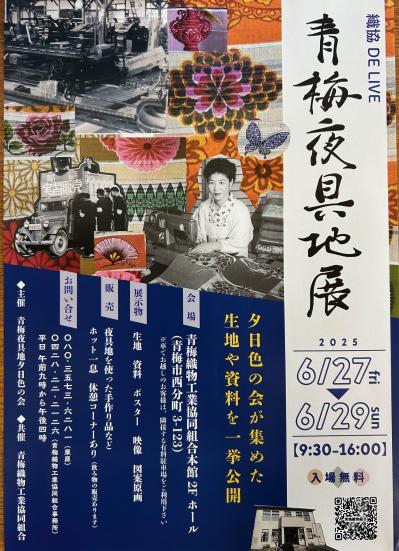

青梅市の伝統織物「青梅夜具地」をご存じですか?

かつて全国の寝具を彩ったこの美しい木綿生地を紹介する青梅夜具地展が開催されるということで、青梅織物工業協同組合様から、上のお手紙とパンフレットをいただきました。親子で日本の文化や歴史に触れる良い機会となりますので、ぜひお出かけください!

お仕事をしている人の話を聞いてみよう

今日の1時間目は、2年2組の教室にお邪魔しました。

すると黒板に書いてあるのは、「はたらく人に話を聞こう」の文字。「誰に聞くの?」と、後ろの席の子に聞いてみると、「おかあさんとおとうさん」を挙げて、自分の身近な家族に聞くんだよと教えてくれました。他の席も回ってみると、「じいじ、ばあば」と書いてある子や、「おにいさん、おねえさん」と書いてある子もいました。家族に聞くということなんですね。

インタビューの内容は教科書に書いてある、「どんな仕事をしていますか?」「どんなことに気を付けていますか?」「大変なことは何ですか?」の3つを基本として、アレンジを考えている子もいました。「どんな時が嬉しいですか?」や、「どのくらいの時間働いていますか?」など、子供目線で質問を考えているのには感心しました。

これから質問内容を決め、インタビューをさせていただくことになると思います。お家で質問をした際には、どうぞよろしくお願いします。

「めだかのがっこう」2番より先を歌えますか?

4階にある低学年音楽室に着くと、ちょうど「めだかの学校」を歌っているところでした。思わず一緒に口ずさみながら教室の中に入っていくと、「次は2番だよ」の先生の声。

「めだーかーのがっこうの めーだーかーたちー だーれがせいとか せんせいかー ・・・・」

子供たちは当然のように歌っていきます。とても澄んだきれいな声で。すっかり忘れてしまっている私は、ただ聞き入ってしまいました。

次は、セブンステップ

「ワン、ツー、スリー、フォー、ファイヴ、シックス、セブン・・・・」

リズムに合わせて手をたたき、楽しそうに踊りながら歌っていました。

そして、チェッコリです。

運動会の玉入れでおなじみの曲ですね。みんなもうすっかり踊れるようになり、早くなってからも完璧です。早くなるにつれ、笑顔も溢れ、とても楽しそうに踊っていました。

低学年の音楽は、リズム遊びやダンスなど、音楽的活動を通して音楽の楽しさを味わう学習がたくさんあります。また、昔から伝わっている童謡の素敵なメロディーや歌詞も大切にしています。ぜひ、お家でも子供たちと一緒に楽しんでください。

君たち、すてきです

こんな言葉がすっと出てくる音楽の先生が四小にはいます。

低学年音楽室から出て、隣の高学年音楽室へ。入っていくと、合唱の歌声は聞こえど子供たちは歌っていない。少し違和感のある世界でした。数人の子と目を合わせながらそっと入っていくと、みんな静かに歌を聴いていました。終わったところで、「みんな、どうだった?」と、子供たちに投げかける大野木先生。子供たちからは、「強弱が付けられるようになってきた。」「ハモッているのが分かった」などの意見が出ていました。そこで初めて、「この子たちが歌った歌を録音したんだ。」ということが分かりました。子供たちの言葉を基に解説をしながら、「良くなっている」「とても良いね」ということばを随所に散りばめ、笑顔で話をしていくと、子供たちがその話に聞き入っていくのが後ろにいる私にも伝わってきました。

そして、「じゃあ、歌ってみようか」「2番まであまり歌っていなかったから、今日は2番まで歌うよ。」と促すと、「ヨッシャー!」の声が近くの男の子から上がりました。みんなの心を代弁したような気がしました。

歌は、「ビリーブ」です。子供たちが歌い出すと、とても気持ちよさそうに歌声を感じながら、そして子供たちに曲に浸らせるように声を掛けながら、前に立つ先生の姿がありました。そして子供たちもその声に促されるように、先ほど聴いた録音の歌声よりもさらに気持ちのこもった素敵な歌声を音楽室に奏でていました。

歌い終わった後、青梅市の5年生が集まって行う音楽鑑賞教室で、集まった子供たちみんなで歌うこの曲について、「みなさんなら鑑賞教室でいっしょになる学校に、素敵な歌声を聴かせられると思います。」と、笑顔で伝えていました。本番が楽しみです。

校長日記 6月2日 38日目

今日は成木街道の始まり、交差点へ

今日は線路手前の交差点で登校の様子を見守りました。休み明けにもかかわらず、ほとんどの子が元気に挨拶をしてくれ、週が始まったのを楽しみながら実感することができました。こうして元気をもらえるのが、朝の散歩の一番うれしいところです。

さて、この場所に立つもう一つの楽しみは、ツバメの子育てを見守れることです。前回紹介したときよりさらにひなの様子も活発になり、親ツバメもとても忙しそうでした。また、一つの巣が使えなくなったようで、新しい巣を作ろうとしている様子も見ることができました。

中からひなが少しだけ顔を出して餌をもらっています。

上に一頭いるので、順番待ちをしています。

使われなくなったであろう巣です。まだまだ使えそうな形をしているですが・・・

新しい場所に巣を作るために、何度も繰り返し材料を運んでいました。

調理室が火事です!!(避難訓練)

今日の2時間目は、避難訓練がありました。「避難開始」の放送とともに、防災頭巾をかぶり、素早く行動します。校庭で待避難の様子を見ていると、どのクラスもおしゃべりをせず、しっかりと歩いて来るのが分かりました。

私の話では、まず「火事でしたか?地震でしたか?」と、確認をしました。もちろん全員「火事です!!」と反応。次に、「どの場所で起きましたか?」と聞くと、「家庭科室」、「調理室」という声が聞こえてきました。しっかりと放送を聞くことができていました。「ハンカチは持っていますか?」の質問にも、大部分の子が「持っています」の反応。さすがです。今週からさらに暑くなる予報が出ています。手洗い時はもちろんのこと、汗拭きとしても、ハンカチはとても役立ちます。朝の声掛けをお願いします。

第3回委員会活動の様子

今日の6時間目は、委員会がありました。学校生活を快適に、そしてよりよくするために、高学年の子供たちが活動してくれています。校舎内を回ってみると、いくつかの委員会の活動している様子を見ることができたので、紹介します。

体育委員会:今日は体育倉庫のボールの空気を入れてくれていました。

放送委員会:給食の時間のクイズを作っているところでした。タブレットを自由に使って作ることができるのは、高学年だからこそです。

集会委員会:次回の集会のゲームについて打ち合わせをしているようでした。書いてある言葉から察すると、毛受狩りゲームかな?

もう?

2年生の植えたミニトマトが、もう実をつけだしています。まだまだ緑色ですが、熟して赤くなるのが楽しみになりますね。今年も暑い夏になりそうなので、沢山の身を付けてくれることでしょう。

写真はないのですが、ミニトマトを見ていると、3年生の子が声を掛けてくれました。「校長先生、私たちも育ててるんだよ。」と、牛乳パックで作った苗ポットを紹介してくれました。「これがひまわりで、これが綿、これが朝顔で、これが大豆・・・」とてもよく覚えていて、感心してしまいました。そのまま話を聞いていると、「先生が植えたひまわりは育つのが早いんだよ。だって、毎日元気に育つように祈っているんだって。」そんなことも教えてくれました。植物のことを話す優しい笑顔から、大切に育てているのが伝わってきました。