本文

校長日記2月(R6)

校長日記 2月27日(木曜日)

長縄集会から約一週間。3学期初めから取り組んできた「長縄への挑戦」に一区切りがつきました。クラス毎に取り組んだこの行事。「長縄なんて大嫌いだ!!」そんなことを思いながら登校していた子もいたのではないでしょうか。また、毎日の記録の伸びに一喜一憂し、日々目標をもって取り組んでいた子もいたことでしょう。小学校のクラス編成は、運動や学習のバランスを一応考慮に入れていますが、それだけではない様々な理由があります。そのため、クラスによって運動能力に差がある場合も少なくありません。また、「長縄のスペシャリスト」と呼べるような担任も中にはいたりします。一言で言ってしまえば、「他のクラスと回数を競うということ」は、あまり意味をなさないと考えています。(競い合うことで、張り合いができ、高め合うことができるということでは、大いに意味はあるのですが・・・)

そこで、今回は1回目から2回目への伸び率もご紹介しようと思います。これは、1回目の後、「もっと跳べるようになりたい!!」と意欲をもって取り組んだという証です。(もちろん、本番はやり直しがきかないため、思いもしないハプニングや調子の低下等あるため、全クラスが成果を存分に発揮するなんてことは奇跡ですので、これも一つの指標でしかないことも付け加えておきます。)

第1位 つくし高学年 167%

第2位 2年1組 153%

第3位 1年1組 134%

第4位 4年2組 128%

第5位 2年2組 126%

他にもたくさんのクラスが1回目を超える記録を出してくれました。これがクラスの絆につながり、卒業式・修了式まで良い雰囲気の中で高めあっていけたら素晴らしいです。ご支援よろしくお願いします。

3時間目の始まりです。1年2組の教室に入っていくと、渡邉先生がこんな言葉を発していました。

「今から10秒間あげます。机をそろえることと帽子を取ることをしてください。」

休み時間から3時間目への気持ちの切り替え、とても大事です。

「これから3時間目の授業を始めます。」

「よろしくお願いします。」

元気な声でみんな揃って挨拶することができました。

T「これ知ってる?」

C「ライオン!!」「ライオンの雌!!」「赤ちゃんくわえてるよ!」

写真を見た子供たちからどんどん意見が上がりました。

C「ライオンは危険なとき、赤ちゃんは歩けないからくわえて走るんだよ。」

C「食べてるんじゃないの?」

C「そうじゃないよ」

C「そうしたら赤ちゃん死んじゃうじゃん。せっかく生まれてきたのに。」

発表しながら、話し合いも進行しています。

C「安全なところに連れて行くんだよ。」

T「ここは安全じゃないの?」

C「動物がたくさんいるから安全じゃないよ。他の動物から離れるんだよ。」

C「知らない動物がいると、赤ちゃんが踏まれるかもしれないから。」

C「ほかの動物が来たら逃げられないから、先に安全なところへ運んでいるんだよ。」

途中でチャチャを入れたり、的を得ない発言があったりもしましたが、みんな一生懸命考え、発言し、「ライオンの赤ちゃんの守り方」を導き出しました。すごい!!

すると今度は、2枚の写真が提示されました。

T「この動物は知っていますか?」

C「大アリクイ!!」

C「鼻が長いんだよ。ありを食べるんだ。」

T「こちらの動物は分かりますか?」

C「コチドリ!!」

もうここまで来ると、予習をしているのが分かりました。よく知っていました。もっともっと話したそうでしたが、そこでストップです。

「この2つの動物は、ライオンと同じように子供を加えて運ぶと思いますか?」

ほぼ全員が、「思わない!!」に挙手。

「じゃあ、どうやって守るのか?」それを知るために、渡邉先生の模範読みに進みました。

今日は、大アリクイとコチドリについてざっと、「こんなことが書かれている」ということを確認しました。

そして、これから音読の宿題のスタートです。この2種類の動物について、お家でも子供の話を聞いてあげてください。もし余裕があったら、ほかの動物がどのように守っているのか一緒に調べても面白いかもしれませんね。ついでに言えば、保護者の方々が子供たちを危険からどのように守っているのか、子供たち自身が自分の力で危険から身を守る方法についても、話し合っていただけると嬉しいです。

校長日記 2月26日(水曜日)

あいさつ運動継続中!

「おはようございます!!」東昇降口を見に行く途中、とても元気な声で1年生があいさつをしてくれました。出会う子出会う子みんな、「おはようございます!!」と、目を見て明るく挨拶をしてくれました。そしてたどり着いたのが、左上の写真の東昇降口みんなより少しだけ早く登校した子供たちが、あいさつでお出迎えをしてくれていました。誰もいない階段を上っていくよりも、「おはようございます」のあいさつを交わしてから上っていく方が、ずっと晴れやかな気持ちになります。また、迎えている子供たちも、その使命感でいつもよりも大きく元気な声であいさつをしてくれていました。学校全体が明るく、生き生きとした朝を迎えることができました。

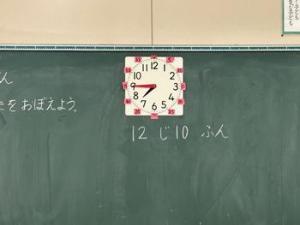

「7じ45ふん」を時計で作ってください。子供たち一人一人に手渡された時計の模型の針を、一斉に動かし始めました。「できた!!」という声が方々で聞こえてきます。よく見ると、短い針が6時と7時の間にある子もいもいました。「うーん、ちょっとちがうよ。」声を掛けると、すぐさま気付き、7時と8時の間に動かします。「先生見て見て!」担任の先生に確認してもらい、O.K.をもらうと、嬉しそうにしていました。一斉に行った答え合わせでは、ガッツポーズも見られました。みんなちゃんと読めていました。さすが四小の1年生!!

時計の学習は、1、2年生の算数で行います。学校には各教室に針の時計があるので、学習後は分かっているという前提で、先生たちも時計を見ての行動を促します。お家ではどうでしょうか。テレビのデジタル時計で行動していませんか。以外に、時計を読めない子はいます。ぜひ、お子さんに針の時計を読ませてみてください。あいまいなままの子供たちに、もう一度振り返りをさせてあげるチャンスです!!

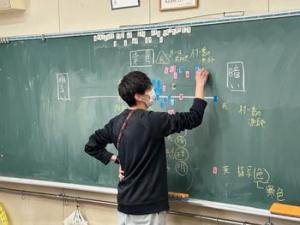

今回の学習では、「この物語ってさぁ~」っていう感じで、最後の方はこの物語の魅力を伝えあうような話し合いをしてほしいと考えています。そんな話で本文の話題に入ってきた授業。そのあと聞かれたのは、物語分を読むときに大切にしてほしいことの話。子供たちからは、「描写」「表現の工夫」「情景描写」「登場人物」など、ポイントになる言葉がどんどん出てきました。

題名「海の命」と聞いて、どんな話だと思うか聞くと、「海も生きているっていう話」「海の中の生き物の話」「海の危険さについての話」「人類は海から生まれたっていう話」・・・・いろいろな意見が出てきてウォーミングアップ終了!!

今井先生の範読が始まりました。すると、読み始めるまでざわざわしていた空気が一変。嘘のように、静かに、物語の世界に浸っていきました。さすが6年生。この切り替えの早さは素晴らしいと感じました。

範読の後、物語を読んだ感想について、「幸・不幸」を縦軸に、「明・暗」を横軸に、自分の感想をネームプレートを貼りました。すると、大部分が「暗い話」というと範囲に固まり、幸不幸はばらけました。

「では、自分がどうしてそこに貼ったのか、話してくれる子はいますか?」

パッと手が挙がり、そこから先は相互指名で繋げていきました。

C1 暗くて普通:お父さんと与吉じいさは亡くなっているから不幸だけど、結婚して子供も生 まれて、村一番の漁師になったんだから、最後の方は幸せではないかと思う。

C2 師匠とお父さんが死んでしまったから不幸。描写が暮らそう。挿絵にも寒色が多いから。

C3 死んじゃったけど、結婚して子供もできて、村一番の漁師になってクエも殺さなかったから、最終的にハッピーエンド。

C4 幸せだけど、少し暗い:人が死ぬのは当たり前のことだし、その人が死んだから自分も死にたいということはなかった。前向きに生きている。

C5 ど真ん中:子供も生まれて明るく、幸せ。でも暗くて不幸なこともあった。クエを凝らしたくても殺せなかった

意見を聞いてみたい子が指名されると、指名された子はしっかりと自分の意見を話していました。安心して自分の意見を伝えられる雰囲気が作られているのを感じました。

その後、「では、どんなことをこれから話し合いたいか」を話し合い、これからの読みへの見 通しを持ちました。

小学校最後の物語文。少し重たい文章ですが、どんな風に感じてくれるのか、とても楽しみです。

校長日記 2月25日(火曜日)

今朝は東青梅方面を歩いてきました。霞川沿いを歩いていくと、日陰はほとんど氷が張っていました。まだまだ寒いのだなと思う反面、風のほとんどない中で朝日を浴びた感じは春がすぐそこまで来ているのを予感させるものでした。今週後半は気温も上がってくるようです。

職員室の黒板を見ると、「2年1組3校時大塚山」のも字が目に飛び込んできました。早速担任の先生にお願いして、付いて行くことになりました。

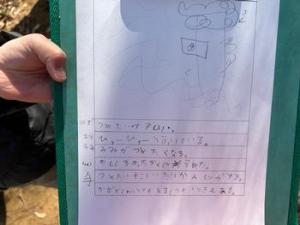

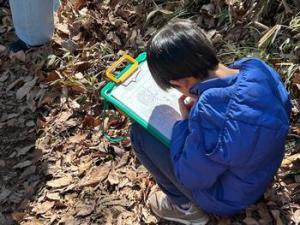

「今日は冬を探しに行くよ。」というのが当初のねらい。しかし、思ったよりも暖かくなり、川の氷もほとんど溶けていたため、第2案に変更でした。「風を感じよう(見よう?)」というねらいです。「耳と目と肌で感じてください。」と先生が話すと、「葉っぱを見てもわかるよ」「髪の毛でもわかる」そんな反応がすぐに出てきました。

子供たちは、思い思いに風を感じていました。

「校長先生、見て見て。ほらっ、風が見えたよ!!」左の子は、手のひらの上の葉っぱの動きから風を感じ取っています。この後すぐに、風で葉っぱがさらわれました。右の二人は、相談しあいながら風について思ったことをカードに書き始めていました。

大塚山の上の方の日陰では、霜柱というよりは水分によって凍って硬く固まった土を見つけてきてくれました。「校長先生すごいんだよ。こんな硬くなってる。」風が主の学習になったんだよなぁと思いながらも、自然の不思議に触れている子供たちの探求心を止めることはできませんでした。いやっ、もっと面白いものを見つけてきてほしいと思いながら、子供たちの話を聞いていました。

こちらの二人は、竹が揺れている様子がとても面白いと、教えてくれました。

「校長先生、竹が面白いから、四つに分けていろいろな竹の様子を描くんだ。」

こちらの二人は、凍った土に興味をもってほじくり返していたのも束の間、今度は剥がれ落ちた木の皮に興味を持ち、そしてたたいた音の面白さに興味を移してきました。自然を目いっぱい感じてくれていました。

思い思いに感じたことを書いていました。私の方に話しに来てくれた子は、「表面のさらさらした土は、風で飛んできた土だよきっと。」と、教えてくれました。耳のところに手を当てたり、静かに立って肌で感じたり、勢いよく走って感じたり、「風を感じる」というねらいを子供たちそれぞれで考え、実践している様子はとても素敵でした。

校長日記 2月21日(金曜日)

さあ、明日から3連休です。まだまだ寒い日が続いています。そして、おなかの風邪も流行っているようです。ぜひ、体調管理はお気を付けください。

さて、今日は2年生の昔遊びがありました。あいにくの寒さと朝一番だったことで、ゲストティーチャーは4人、ただ、その4人の方々が子供たちと上手にかかわっていただき、とても和やかな楽しい時間を持つことができました。ちなみに、先生と支援員介護員、あと私、副校長を合わせると、大人は総勢12名でした。

まずはご挨拶から始めましょう。「よろしくお願いします!!」

少し小さめなのか、なかなか球が乗りません。でも、中には、こんなところに乗せる子も!!

ちょうど剣先に入る瞬間です!!ここには映っていませんが、「もしかめ」をポンポン行う達人 も2人いました。池田先生も結構上手で、「さすが先生」と絶賛!!

母と姉と3人でよくあやとりをやっていたなぁと、昔を懐かしく思い出しながら、見ていました。今の子は一人あやとりの方が得意そうです。

ここにもとっても上手な子が。後ろを向いている男の子も、いろいろな形を作って披露してくれていました。みんな上手です。

お手玉は皆2つが限界。だんだんと高さを競う子も出てきました。どなたか3つ以上をできる人 がいれば、ぜひ学校までお越しください。

コマとヨーヨーの場所があったのですが、私自身が遊びすぎて、取り忘れてしまいました。昔遊びのコマやヨーヨーなので、ほとんど木製のものでした。特にヨーヨーはプラスチック製のものの方がいろいろできますので、お家にあるようでしたら、ぜひ一緒に遊んであげてください。

スーホの白い馬

3時間目は、2年2組の国語の授業にお邪魔して、「スーホーと白い馬」の学習を参観してきました。

「前回の授業でやったけれど、との様ってどんな人だった?」

黒板に一通り掲示した後、池田先生のその質問を聞くと、沢山の手が挙がりました。

「えらそうな人!!」「うそつき!!」「ざんこく!!」「いじわる!!」「わがまま!!」「じまんしたがり!!」

如何にhも典型的な悪役です。子供たちも嫌いそうでした。

「今日は、との様とスーホのどちらの方が白馬への気持ちが強いかを考えてもらいます。」

子供たちからは、スーホだよという言葉があちこちから聞こえてきました。

「強い方に自分の名前磁石を貼ってください。」

結果は、全員がスーホ。とのさまは一人もいませんでした。

そこで、池田先生は、

「先生は、との様だと思うな。」

「だって、素晴らしい馬だと思っているでしょ。銀貨を3枚も出したんだよ。早く捕まえろって言ってる。」

それを聞いた子供たちは少しざわざわしました。

「僕、との様に変えます。」と、3人が殿様に変更しました。

まだいるかなと思っていると、ほかの子たちは心変わりしませんでした。

「どうしてスーホだと思うんですか?」と聞くと、

「殿様は家来がいっぱいいて強いって分かっているのに、私は売りに来たのではありませんなんて言葉を言えるのは、スーホが白馬を大事に思っているからだと思います。」

すかさず池田先生が、「先生だって、校長先生に強く言われたら言い返せないかもしれませんね。」と言うと、後ろの方の女の子たちが、「校長先生はそんなこと言わないよ。優しいから。」と言ってくれました。とても嬉しい瞬間でした。

続いて、「白馬を取られた後悔しくて寝られないほど大事にしていたと思います。」

「殿様は殺そうとしたのに、スーホはいつまでも一緒だよと言っているから、スーホだと思います。」

「死んだ後も学期を作っているなんてスーホ。」

「大きくなるまで愛情をこめて育てたのだからスーホ」

と、子供たちはたくさんの意見を出してくれました。

こんな展開で授業が進むと、あっという間にチャイムが鳴ってしまいました。

すると、男の子が一人、「えーっ、まだやっていたいのに」の言葉を発しました。

とても楽しい時間だったようです。とても素敵な場面でした。

校長日記 2月19日(水曜日)

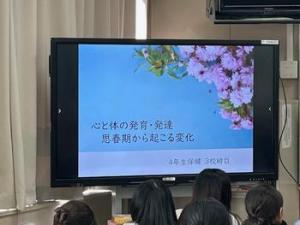

「これから学習することは、もしかしたら笑ってしまうこともあるかもしれませんが、できれば笑わないで聞いてください。」「真面目に聞いてくれると嬉しいです。」

和野内先生のそんな話からスタートした今日の四年生の保健の授業は、「思春期から起こる変化」でした。

前回やった「思春期に現れる体の変化」をまず振り返ると、

女の子は、胸が膨らんできたきたり、体に丸みが出てくるということを押さえました。次に男の子のことを聞くと、「がっしりしてくる」「ひげが生える」「のどぼとけが出る」「声が低くなる」という意見が上がり、共通するものとして、体毛の話についても触れました。そしてそのまとめとして、「これには、どんなことがあるのかな?」と、和野内先生が子供たちに聞くと、「個人差がある」という意見が出されました。

「では、今日は体の中のことについて話をします。」

「今のみんなのように、大人に近づく時期のことをなんと言うんだったかな?」

「思春期」

「そうです。思春期と言います。思春期に女の子は月経が起こります。そして初めての月経のことを初経と言います。」

「男子は、射精が起こります。そして、初めての射精のことを精通と言います。」

この後、まず女の子の体のことを一緒に学びました。女性には、女性ホルモンがあり、その働きで体が変化すること、そして月経の仕組み、対処法についても少し触れました。

次は、男の子の体のことの話になりました。その話の中では、男の子の股間の部分はとてもデリケートで、蹴ったりするととても痛いからふざけて蹴ったりしないようにしてほしいこと。精液の数がとても多いこと、射精しないと水とタンパク質に分解されて体の中に吸収されることなども学びました。

最後は、月経や声変わりに悩む友達がいたら、どう話しかけてあげたいかを、一人一人考え、共有しました。

月経に悩む子には、

「大丈夫。私もそうだよ。」

「大丈夫。みんななるものだから、みんなには秘密にしておくよ。」

声変わりに悩む子には、

「みんな男子はそうだから。」

「大丈夫だよ。男の子は通る道だから気にしないで。」

そんな声を掛けてあげたいと、発表してくれました。

最後のまとめでは、

自分らしさの大切さや体のことでからかうのはやめてほしいこと、思春期の始まる時期には個人 差があるから、気にしないでほしいことなどを、保健の先生から優しく語りかけていたのが印象的でした。

4年生の保護者の皆さん、ぜひお家でも話を聞いてみてください。

校長日記 2月18日(火曜日)

【たまにあるショックなこと】(これは19日(水曜日)に書いています・・・)

昨日は午前中のうちに校長日記を書き終え、保存をして帰ったのですが・・・。ものの見事にすべて消えていました。うーん操作ミスかもしれない・・・。以下は、昨日載せるはずだった日 記です。

昼休みが始まってすぐ、プレミアムチケットを手に校長室を出ると、廊下には人の流れができていました。「校長先生も行くの?」「そうだよ」「楽しみだなー」歩きながらそんなことを話していました。体育館に入っていくと、もう前の方には列ができていて、みんな座っていました。もう100人は優に超えていましたが、まだまだ後ろからやってくる子供たちがいました。

女ことが一人、幕の横から出てきて話し始めました。「これから、四小座の公演を始めます」あいさつのあと、ちゃんと観客への注意事項まで入っていて、よく準備ができているのを感じました。

ある日突然、女の子は魔女だったということを知らされます。びっくりするのかと思ったら、意外にすんなりと受け入れ、「じゃあ、修行の旅に出発よ!!」ということで、物語が始まりました。

途中で、一緒に旅をする仲間ができました。大事にしていたはずの黒猫が行くへ不明に。しかし捜索のかいあって、物陰から見つけることができました。

背景も自分たちでタブレットを活用して用意しました。

物語は終盤に入り、有名な桜を見るツアーに参加することになりました。そして、その桜に感動しているところで、エンディングとなりました。

私たち大人が考えると、「魔女」ならば少しハラハラする展開を想像してしまうのではないでしょうか。魔法を使って驚くことをしたり、悪い魔法使いとの戦いを用意したり。でも、それは余計なことかもしれないと感じました。今回の公演は、出てくる人出てくる人良い人ばかりでした。終始平和な話しで、とてもゆったりと観ることができました。終わった後も、温かい気持ちになることができました。とても素晴らしかったです。そして、創作側の子供たちの心の清らかさにも感動することができました。ありがとう。

ボッチャ体験

5時間目は、4年2組さんとつくし組4年生の交流会で、ボッチャ体験をしていました。

四小に本物のボッチャの球があることを初めて知りました。また、ちゃんとしたボッチャも初めて見たのですが、なかなか奥深く、楽しい球技でした。一言で言うなら、「道具や場所を変えたカーリング」という感じでしょうか。

ぜひ、子供たちに聞いてみてください。

校長日記 2月17日(月曜日)

昨日は、青梅マラソンがありました。先日の朝会でも話しましたが、青梅と言えば「青梅マラソン」。私が子供の頃は、「日本一の参加者を誇る市民マラソン」とまで言われていました(定かではなりませんが・・・)。瀬古選手が参加したときはたまたま西分の交差点で見ていたのですが、独走で風のように過ぎ去り、後続が全く現れなかったのを鮮明に覚えています。今年も高 橋尚子さんがいらっしゃり、大いに盛り上がっていました。

2000年から始まったジュニアロードレースも今年で26回目。もうすっかり定着した感がありますが、四小の子供たちは、今年もたくさん参加してくれました。エントリーは男子32名、女子13名でした。どの子も「全力」という言葉そのもので、とても良い顔で走っていました。「自己ベスト!!➡その日のその時の調子で、自分のベストを尽くして走る!!」ということができる子供たちは本当に素晴らしいです。

全員の写真を載せたいところですが、残念ながらほんの一部しか載せることができません。青 梅マラソンのホームページでは、大会結果とともに、ゴールシーンの動画も見ることができますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

校長日記 2月14日(金曜日)

「校長先生これをどうぞ」

2人の女の子が、職員室に尋ねてきて、手渡してくれました。

「なんだろう?」と覗いてみると、プレミアムチケットです!!

残念ながら、著作権の関係でチケットはお見せすることができないのですが、タブレットを使って作った、本格的なものです。書いてあるのは、

【演目「見習い魔女マリ~マリの修行物語~」】

【公演会場は、本校体育館 昼休み】

【公演するのは、四小座】

以前、4年2組の教室で披露した劇を、さらにスケールアップさせたのが今回です。来週月曜日に、全校児童の前で披露してくれることになりました。脚本も小道具も、大道具も、すべてが手作りで、なんとチケットまで作成してしまいました。このバイタリティはすごい!!残念ながら保護者後悔はちょっと難しいのですが、公演の模様はまたお知らせします。

楽しみにしていてください。

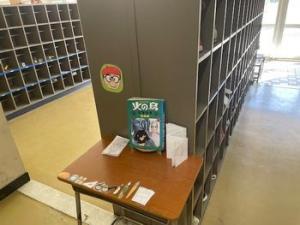

かつて、青梅には赤塚不二夫会館がありました

そんな名残か、今廊下に展示されているのは、手塚治虫さんの漫画です。

今日は午前中に出張、午後は新入学説明会のため、学校での子供たちの様子を見ることができませんでした。でも、5年生両クラスが力を入れた授業を行い、子供たちがとても頑張っていたと聞いています。ぜひ、学年の様子のページを楽しみにしていてください。

校長日記 2月13日(木曜日)

校長先生見て見て!!

1年生の教室を覗くと、子供たちが「校長先生見て見て!!」と言いながら、手を思いっきり広げて見せてくれました。「ちょうちょだよ!!」あやとりの「ちょうちょ」を作れるようになったことを教えてくれるその子はとびっきりの笑顔を見せてくれました。子供たちは、昔の遊びを通して、できる喜びを実感しています。「ほうき」や「ほし」を作って見せてくれる子もいました。ある子は、すごい速さで一人あやとりを披露してくれました。どんどん上手になっていく子供たちの成長力はすごいです!!

あいさつ運動始まっています

3学期のあいさつ運動が、今週から始まりました。あいさつ運動担当の子供たちは、ほかの子 たちよりも少しだけ早く(8時5分)学校の中に入って、用意をしています。そして、10分になって校舎の中に入ってくる友達と、元気よく、そして目を見て、「おはようございます」とあいさつを交わしています。

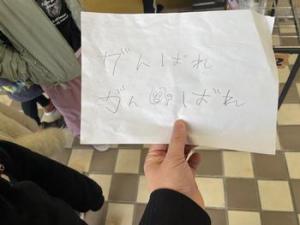

2枚目の写真に写っている紙は、足を痛めてしまって大繩の練習をすることができない子が、クラスの友達のために書いたものだそうです。大繩の記録会に向けて、クラスがまとまっていっています。

縦割り班遊び

下の写真は、縦割り班遊びの準備をしている5年生の様子です。今日の昼休みに向けて、学年・学級で話し合ったことをもとに担当の先生たちと打ち合わせをし、そして今日も事前の準備に大忙しでした。「大変だ!!」という声も聞こえてきました。今まで6年生の先輩がやってきたことの大変さとありがたさを実感し、自分たちが行うことで引き継いでいく。とても素敵な時間だと思っています。

この後の縦割り班遊びでは、アメリカンドッジボールをした12班の子供たちの様子を見ていました。みんな楽しそうに遊んでいるのを見ることができたので、100点満点です。終わった後、低学年の子供たちからは、「えっ、もう終わりなの?」という声も聞こえてきました。12班の5年生の男の子にどうだったか聞いてみると、「緊張したー。」と、心の内を教えてくれました。女の子は、すがすがしい満足そうな笑顔を見せてくれました。

校長日記 2月12日(水曜日)

昔遊び第1回実施!!

今日の3、4時間目、1年生の昔遊び体験会がありました。「地域の方々をお呼びして一緒に楽しもう!!」ということをめあてに開いたところ、6人の方がご来校くださいました。子供たちと一緒にコマ回しやお手玉、けん玉、ヨーヨー、あやとりなどを一緒に楽しんでいただき、子 供たちもとても嬉しそうでした。ご来校いただいた皆さん、ありがとうございました。

ただ、本音を書きますと、もっとたくさんの方々にご来校いただきたいと思っていました。地域の方々への宣伝が足りなかったと反省しています。もっと良い宣伝方法を考えるのが急務ですが、このHPをご覧の皆さんにもご協力いただけないでしょうか。

次回は、2月21日(金曜日)8時30分-10時20分 2年生です。

ぜひ、ご家族のおじいさん、おばあさんに声を掛けてください。特に2年生の子供のおじいちゃん、おばあちゃん、お父さんもお母さんも、授業参観の一つだと思っていただき、ぜひご来校ください。そしてもちろん、ご近所の皆さんにも、「21日の午前中に四小に行ってみない?」と、声を掛けてみていただけませんか?よろしくお願いします。

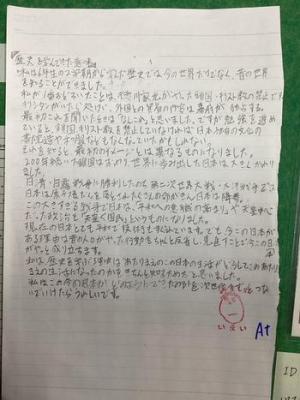

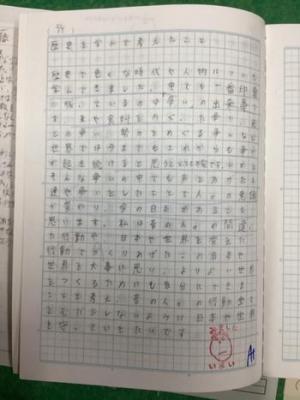

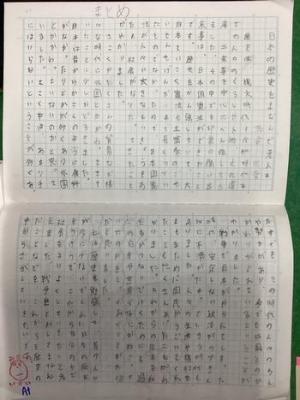

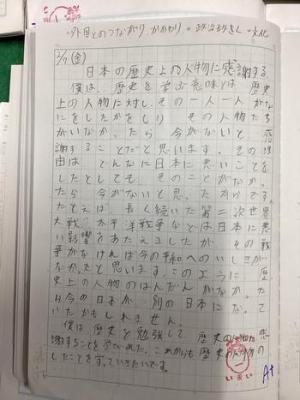

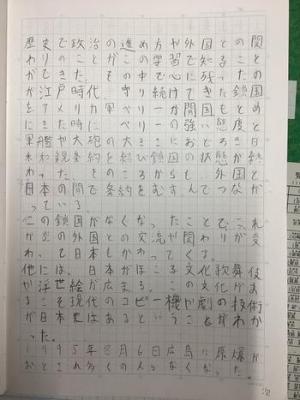

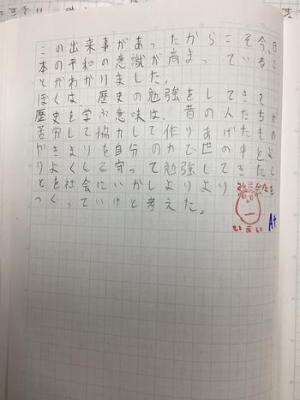

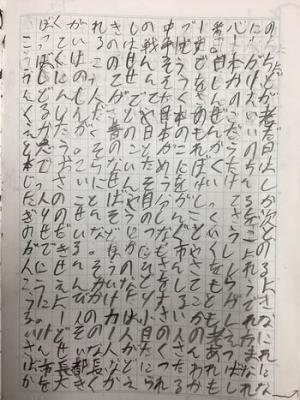

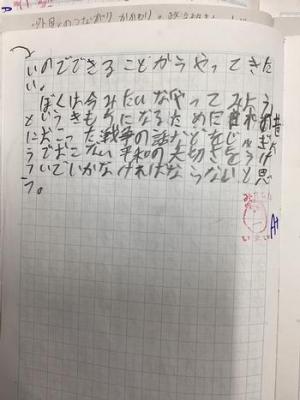

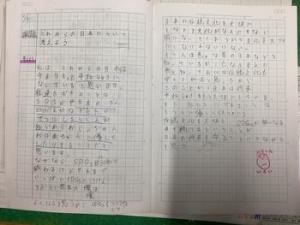

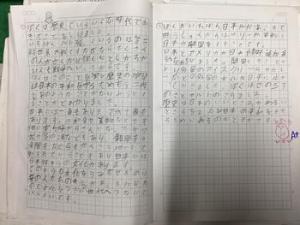

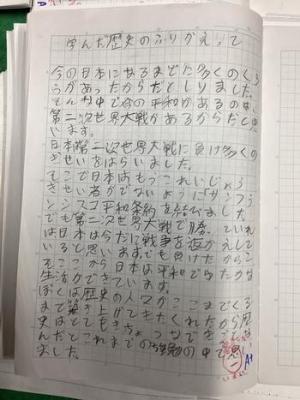

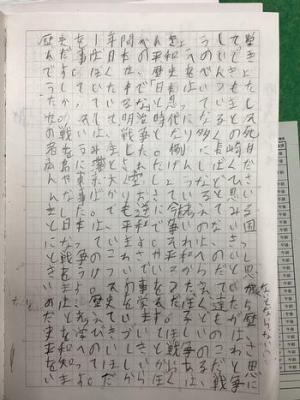

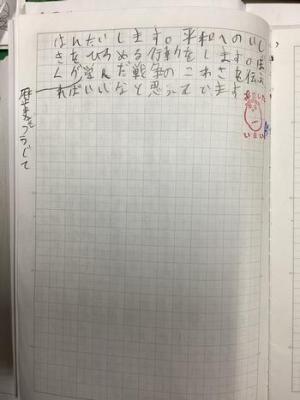

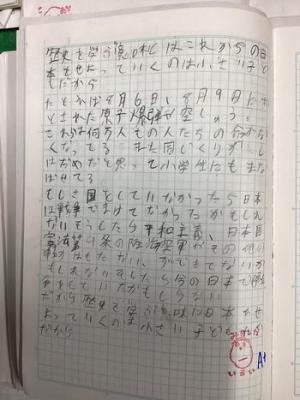

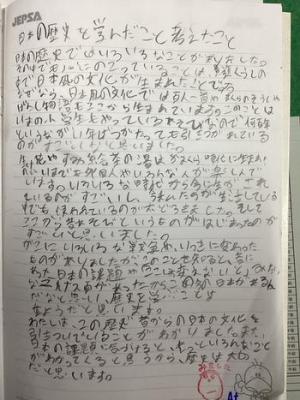

月曜日の放課後、校長室でパソコンに向かっていると、今井亮太先生が扉の所から声を掛けてくれました。「どうしました?」と尋ねると、満面の笑みで、「子供たちが社会科の歴史のまとめをノートに書いたのですが、その内容がとても素晴らしくて、校長先生に見ていただきたいと思って持ってきました。」「本当は全部持ってきたかったのですが、お忙しいと思い、厳選した数冊を持ってきました。」「ぜひ読んでください。」と、話してくれました。

後で読んでみると、子供たちが歴史の学習を通して、歴史上の人物の偉大さを知ったり、平和の大切さを感じたり、この長い歴史を経て、自分たちが生きる現在があることを実感した内容が、自分たちの言葉で書かれていました。そして、これからの人生でどうしていきたいかを書いている子供もいて、とても感動しました。本当は、見やすく文字に起こしてお見せしたいところですが、多すぎて挫折してしまったので、写真を掲載します。ぜひ、大きな画面や印刷してご覧ください。

校長日記 2月10日(月曜日)

今日の朝会では、「青梅マラソン」の話をしました。

おはようございます。

先週に引き続き、寒い日となっています。寒さを吹き飛ばすような元気な声であいさつをしましょう。

「おはようございます」

あれっ、放送室まで聞こえてきませんでした。もう一度行くよ。

「おはようございます」

おっ、すごい!放送室までしっかり聞こえてきました。ありがとう。

さて、みなさんに聞きます。青梅と言えばどんなことが思い浮かびますか?

青梅大祭、花火大会、御岳山、鉄道公園、青梅マラソン

今日は、青梅マラソンのクイズをみんなとしたいと思います。

第1問 青梅マラソンはいつ始まったでしょう。

(1)1767年 江戸時代

(2)1967年 東京オリンピックの後

(3)2007年 ポケモンアニメ開始の年

答えは、(2)です。

第1回の大会のキャッチフレーズは、東京オリンピックで銅メダルを取った「円谷選手と走ろう」だったそうです。

第2問 青梅マラソンは何km走る?

(1)42.195kmと21.0975km

(2)100kmと50km

(3)30kmと10km

答えは、(3)です

第3問 青梅マラソンのマスコットキャラクターは?

(1)青梅ウメ丸

(2)おーちゃん

(3)おうめくん

答えは、(3)です

第4問青梅マラソンを走ったことのある人は?

(1)瀬古利彦さん

(2)高橋尚子さん

(3)野口みずきさん

答えは、全員です。

瀬古利彦さんは、幻に終わったモスクワオリンピックの優勝候補でした。残念ながら日本は不参加でしたが、その次の年の1981年2月の青梅マラソンに飛び入りのゲスト参加をしました。そして、モスクワオリンピックで銀メダるを取った選手に大差をつけて優勝したのです。その時のタイム1時間29分32秒は、2013年に破られるまでなんと32年間も大会記録として残っていました。

高橋尚子さんは、2000年9月に開かれたシドニーオリンピックの女子マラソンで金メダルを取った選手です。そして、その5か月後に開かれた2001年2月の青梅マラソンに参加され、優勝されました。国民栄誉賞も取ったすごい選手なんですよ。その後も、何度も青梅マラソンに来てくださり、今年もまたゲストとして来ていただくことになっています。

野口みずきさんは、2004年8月のアテネオリンピックの女子マラソンで金メダルを取った選手です。高橋尚子さんの次の大会で優勝しているので、日本人の連覇でした。そして、野口さんの場合は、金メダルを取る6か月前の2004年2月の青梅マラソンで優勝されています。

オリンピックの金メダルと青梅マラソンはとっても縁が深いのかもしれませんね。

さあ、最後のクイズです。

第5問青梅マラソンの今年の開催日は?

(1)2月15日(土曜日)

(2)2月16日(日曜日)

(3)3月 2日(日曜日)

答えは、(2)です。

その日は、ジュニアロードレースがあり、4年生から6年生までの子供たちが参加することができます。四勝からもたくさんの子が参加すると聞いています。あっ、放送室の中でも3人の子が参加するそうです。校長先生も応援に行こうと思っています。ぜひ、みなさんも足を運んでみてください。

昔遊びへのご来校、お待ちしています

子供たちと一緒に遊んでいただける人募集!!

「参加条件は1つだけ」

〇四小の子供たちと楽しく遊んでみたい!!

※コマやけん玉、お手玉ができなくても構いません

※年齢制限なし

「授業を行う日」

〇 2月12日(水曜日) 10時30分~12時5分 体育館

※10時15分ごろ、1階応接室にお越しください。

〇 2月21日(金曜日) 8時45分~10時20分2年生教室

※8時30分ごろ、四小1階応接室にお越しください。

地域の方々のたくさんの参加をお待ちしています!!

校長日記 2月7日(金曜日)

今日は、昨日紹介させていただいたアンケートの続きを掲載させていただきます。

〇子供たちはとても落ち着いていて、その中でも自分の意見をしっかりと言う姿も見られて、良い環境の中で授業ができていると感じました。また、先生は今回の授業のために事前準備に苦労されたのだろうと思い、とても感心しました。いつもありがとうございます。

〇算数では子供が見た瞬間に嫌になってしまいそうな文章問題を分解して考える方法を学習していましたが、分解して1つ1つ考えて行くと、楽しく問題を解くことができており、良かったと思います。文章問題を読みながら、メモしたり、図を書いたりする方法に慣れ、苦手意識が減っていくと良いと思っています。いつも楽しい授業、ありがとうございます。

〇理科の授業ではグループで実験をしていて子供たちはとても楽しそうでした。机に座ってひたすら勉強するのではなく、友達と関わりながら「楽しい!!」と思えることが、学びへの意欲や記憶にも残ると思うので、あのような授業のすすめ方はとても良いなと感じました。

〇毎回楽しみに参観させていただいております。先生方はご準備大変だと思いますが、いつも感謝しております。児童たちも集中して授業を受けていたと思います。とても個人的な意見ですが、書初めの出区代は冬休みに何枚も練習して一番納得がいったものを提出したので、それを貼っていただけたらより嬉しかったです。同様のお話を他の保護者の方もおっしゃっていました。

〇担当の先生が3学期から変わり、初めての公開授業でした。算数の授業しか見ていないのですが、大人の私からしても楽しい内容でした。子供から聞かれてもうまく教えられない時があるので、とても有意義な授業だったと思います。子供たちも自分の意見を言い合い、良い意味でヒートアップしていたように感じ、楽しそうでした。与えられたことをするだけではなく、自分で考えてみるといった授業が、今の子供たちにはとても大事なのかなと改めて感じました。先生方、ありがとうございました。

〇授業中に発言している姿や、お友達と相談している姿を見て、楽しく勉強しているのだなと安心しました。普段もこうやって頑張っているんだなと感じられる時間でした。ゴールボールはとても楽しかったようです。目隠しして運動することがないので、貴重な体験ができたと思います。授業を参観させていただきありがとうございました。

〇いつもお世話になっております。理想の6年生になるには?親としてはいろいろな願望がありますが、本人がどれだけ考えられているのか?と思いました。この時期に考えることができて良かったと思っています。ゴールボールは初めて体験したのに、みんな上手で驚きました。先生方 も楽しそうで、こちらも楽しく参観させていただきました。6年生まであと少しですが、これからもご指導よろしくお願い致します。

〇いつもお世話になっております。3時間目の体育のみ見学させていただきました。外部の方を招いての「ゴールボール」とても興味深かったです。子供たちも楽しそうに授業に参加しており、学校での様子も知ることができたので安心しました。

〇国語(クラス)…好きな名言についてのディスカッションはとt目お面白かった。昔は皆、歴史上の人物だったが、アイドル・スポーツ選手・ゲーム・マンガキャラと、個々の発想が良かった。気になったのはクラスの乾燥。加湿は難しいと思うので、天井の扇風機を動かしたり、窓を開閉したりするなどすると良いと思った。体育(ゴールボール)…サッカー、野球などのメジャースポーツではなく、マイナースポーツに注目することで、スポーツ自体の発表にもつながるし、プロ選手を招待しやすいので、子供たちの気持ち(テンション)が上がるので良いと思った。

〇国語と体育の授業を見学しました。落ちついえ授業を受け、友人とも相談して発表する姿を見 て安心しました。体育は運動が好きなタイプなので、楽しそうに行っていて、こちらも楽しく見 学させてもらいました。卒業まであと少し、友人との絆、思いやりの心を大切にして、楽しい毎日を過ごして欲しいです。ご指導よろしくお願い致します。

校長日記 2月6日(木曜日)

今朝の天気予報では、今年一番と言って良いほどのの寒さと言われ、「出たくないなぁ」と思いながら家を出ました。外の空気を吸うと、確かに冷たい。寒いというよりも冷たい感じがしました。ただ、自転車に乗って走り出してみると、少し思っていたのとは違いました。そんなに寒くはないのです。どうしてだろうと考えると、あるものがないことに気付きました。「風」です。「風」がないので、肌に当たる空気もそこまで強くない。そして、雲一つない晴天です。太陽の暖かな光が体を温めてくれたおかげで、意外と快適に走ることができました。

朝の散歩でも、寒いのは寒いのですが、そこまでではない。行き交う子供たちも元気な声であいさつをしてくれる子がたくさんいて、とても気持ち良い時間となりました。明日以降も寒い日 が続くと思いますが、「風」がないこと、「晴天」であることに期待しましょう。

「ちょっと良い話」

上の写真よりも少し前。大型車が横を通る南北に走る道でのことです。歩道は2人が並んで通るのがやっとの幅でした。前を歩くのが二人の低学年の女の子(片方は黄色い帽子)。後ろを歩くのは中学年の男の子2人。私はその後ろを歩いていました。前の女の子たちは、自分たちのペースで少しゆっくりと歩いてました。また、交差点では、とても丁寧に左右を何度も確認し、慎重に渡っていました。前が詰まってしまっていたので、「男の子2人はきっとイライラしているだろうな」と思ってその様子を見ていました。一つ目の交差点、二つ目の交差点、私は思わず、「もう行っても大丈夫そうだよ。」と、歩き出しを促す声掛けをしてしまいました。でも、男の子2人は、静かに前の子たちを待ってくれていました。決してイライラした態度を見せずに、静かに。後ろがそうやって気を使ってくれているので、前の2人は何も気にせず、自分たちのペースで少しゆっくり、そして安心して橋のところまで歩くことができました。

例えば、イライラして前に「早く行って!」と声を掛けたら、女の子たちはとても怖い思いをしたのではないでしょうか。また、強引に抜かそうとしたら、転んでけがをさせてしまうかもしれません。イライラして急に車道に出て追い抜かそうとしたら、後ろから来た車にはねられてしまうかもしれません。男の子たちの歩き方は、安全で、とても気持ちの良い、優しさにあふれるものでした。

「学校公開アンケートより」

もうずいぶん前になってしまいましたが、学校公開には多数の方にご来校いただき、ありがとうございました。また、アンケートもとても暖かいものが多くあり、子供たちも教員も勇気をもらうことができました。この場を借りて、少し紹介をさせていただきたいと思います。

〇積極的に手を挙げて授業に参加している姿が印象的でした。自ら発言したりせず、見ているだけかと思っていましたが、自分の考えを話したりできるようになったなと、成長を感じました。グループワークでも人任せではなく、みんなで話し合ったり、一緒に考えたり、意見をまとめたりできるようになっており、成長を感じました。1年生も残りわずか。2年生に向けて成長を期待します。

〇苦手だった縄跳び、リズムよく跳べていたり、集団で集まるのも苦手だったのに先生の話をよく聞き、座るときは座って、立つときは立つこともできていました。簡単なことにようで我が子には難しくなかなかできなかったことが、このたった1年間(まだ3学期に入ったばかりですが)で、ここまで成長できたことに驚きです。授業参観に来るたびに成長していて毎回驚いてますが。なので、授業参観が毎回楽しみです。

〇感動の授業をありがとうございました。クラスのみんなが授業の準備や授業中の道具の出し入 れ、発言するときの”はい”などが、頼もしくできるようになっていてびっくりしました。小学校生活、社会生活の基本となる様々なことが身に付くよう教えるのは地道で大変なことだけど、先生がきっと普段も学校公開の時も同じペースで子供たちに積み重ね教え続けてくださっているおかげです。宝物になる基本の力を育ててくださってありがとうございます。

こんな温かい言葉をたくさんいただきました。繰り返しになりますが、勇気とやる気、元気をいただくことができます。ありがとうございます。そして、これからもぜひ応援をしてください。

校長日記 2月5日(水曜日)

昨日は、4クラスの国語の授業を参観しました。

まず初めは、つくし学級。「のりもののことをしらべよう」です。今回は、2か所で同時に行 っていたので、2教室を行ったり来たり、2年生~4年生までの子供たちの学習でした。

上の写真のクラスは今回の授業ではお兄さんお姉さんクラスです。「漁船(ぎょせん)」について書かれている文章の読み取りを行っていました。漁船の作りについて書かれているところはどこか、一人一人が考えを持てたところで、近くの子とその考えを交流していました。少人数なので、子供たちも安心して自分の考えを伝えることができるのが、つくし学級の強みです。さらに、グループ間を回る島崎先生が言葉を補足していきます。伝え方もだいぶ上手になってきました。

上の写真のクラスは、少し学齢が低い、基礎クラスです。発表の仕方を電子黒板に表示させていることで、その文字を見ながら自信をもって話すことができます。こちらのクラスでは、「フェリーボート」の秘密について学習していました。2人組になって本文に線を引き、何が書かれているかを読み取っていきます。どこに線を引けばよいかみんなで話し合う時には、高先生がわざと短めに引いた線に対して、「ちがうよ。もっとたくさん引かなければいけないんだよ」と、大きな声で訂正し、積極的に参加している様子が見て取れました。よく頑張っています。

「カミツキガメは悪者か」

3時間目は、3年2組にお邪魔しました。

前の時間に、「始め、中、終わり」に文章の構成を分けたので、今日のスタートはその読み取りでした。

T「五つの問いがあるのだけれど、答えはどこにありますか?」

C「中です」

T「中は何段落かな?」

C「3段落からです」

テンポよく前の時間に分かったことを確認し、ワークシートに取り組みました。

いつもなら全体で進めるところ、今回はこの1年間の成長を見たかったのでしょう。ワークシートもレベルアップ!!期待を込めて個々に取り組ませる時間をじっくり取りました。細野先生も教室中を見て回り、細やかにサポートしていましたが、なんといっても子供たちの成長が光りました。なかなか見つけられなくてもあきらめずに本文とにらめっこ。隣の子と助け合うこともしながら、答えを探し出し、書き込んでいました。3年生の初めの頃なら投げ出してしまう子も多かったのでしょうが、みんなあきらめず真剣に取り組んでいる様子を見て、成長を感じることができました。

5時間目はまたつくし学級の授業を参観しました。

「どうやってみをまもるのかな」の学習でした。お客様がいる中での授業なので「緊張していないかな?」と、少し心配をしながら教室に入っていくと、「あっ、校長先生だ!!」の声。いつも通りの子供たちでした。

今回は、まずみんなで読み取った後、「やまあらし」の名前やからだのつくり、身の守り方について質問しあう活動をしました。これまでの授業では、「先生と子供たち」「先生と一人の子 供」という関係で質問することがほとんどだったのですが、今回は一段レベルアップです。二人 組になり、相手の子が質問したことに、本文を見ながらもう一人が答える。そういうやり取りを、まずは椅子に座って向かい合って練習しました。質問する言葉や答えが出てこないときは、松村先生と介護員さんがその言葉を補足し、自信もって答えられるようになりました。次は、みんなの前に出てきて、発表しました。前に出てくるのはとても緊張したようでしたが、全員が発表でき、大満足でした。

校長日記 2月4日(火曜日)

今日の1時間目後半は、避難訓練でした。予告なしということで、あるクラスではサイレンが鳴ったとたんに素早く机の下にもぐったという話も聞くことができました。避難時間は最終確認完了までに4分30秒。校庭に出てきた子供たちはみんな静かに、そして真剣に取り組んでいる様子が伝わってきました。「校長先生の評価は100点。しかし、みんなはどうだったかな。自 分自身、そしてクラスで振り返ってみてください。そして、3月の最後の避難訓練で100点の評価を自分に付けられるようにしましょう。」という話をしました。ぜひ、ご家庭でも話を聞いてあげてください。

和紙の出来栄えは・・・

午前中に、白寿会の和田さんが学校を訪問されました。「子供たちと作った和紙がどんな感じになっているか見たくてね」とおっしゃられ、まずは細野先生と和紙の出来栄えを見に。しばらくして応接室に戻られたところで、いくつかの和紙を見せていただきました。

左側が細野先生が作った和紙です。右側の2つが、その時に作った和紙に葉を乗せてみたそうです。「子供たちからも人気だったけど、枚数がないから校長先生に上げます。」とおっしゃっていただいたので、遠慮なくいただいてしまいました。少し大きめのしおりにしようと思います。ありがとうございました。

子供たちにもこれから各学級で配り、作品作りとなると思います。どんな作品を作るのか、今から楽しみにしています。

校長日記 2月3日(月曜日)

先週末の雪予報も平野部には影響なく、今日も通常通り投稿ができ、ほっとしました。ただ、今週は大型の寒気の影響で、今シーズン一番の寒さになるそうです。ポケットに手を入れての登校はバランスがとりづらく、転んだ時も受け身がとれません。手袋の用意をしてあげていただけると良いと思います。

さて、今日の朝会では、「ダルマの眼入れ」を行いました。

昨年度は私の方で片眼を入れるのも、両目を入れるのもしてしまったため、子供たちはただ見ているだけでした。「それでは、子供たちではなく、教員側の思いのダルマになってしまう」と考え、今回は、子供たちの代表(来年12月までのため、現5年生)に、目を入れてもらいました。

大きなダルマは「楽しい学校生活」を願い、一回り小さなダルマは「楽しく勉強をする」という願いを込めました。目入れをする際に、代表の子にも思いを言ってもらい、完成しました。さあ、どんな1年になるのか、今から楽しみです。

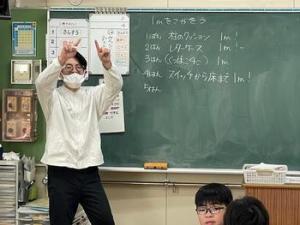

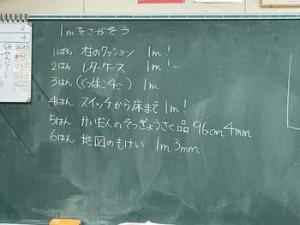

2年2組の教室に入っていくと、ちょうどスイッチの床からの位置が1mになっているという発表を解説しているところでした。「では、5班さんは何が1mでしたか?」と、次の班を促すと、「階段に掲示してある卒業作品が1mでした。」と発表しました。子供たちと長さの学習で1mを取り上げる中で、四小の校舎の中で1mの長さのものを探したようです。1mを机上で学んでも、写真で示しても、分かったようで分からず、生きた力にはなりません。実際に1m物差しを使って図る活動を通して、実生活の中のものから量感を育てるのはとても有意義な活動です。

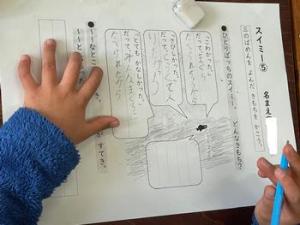

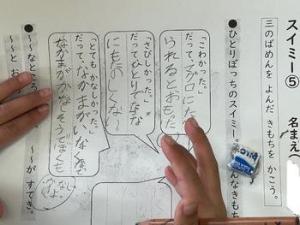

「スイミー」

1年2組を覗いてみると、名作スイミーの学習でした。場面は、スイミーの友達(兄弟)がマグロに食べられてしまって、スイミーが一人きりになったシーンでした。

独りきりになったスイミーの辛い気持ちを考えました。

コマに挑戦!!

1年1組を覗いてみると、袋から出したばかりの木ゴマを回すことに挑戦しているようでした。紐を巻くのを見ていると、つるつる滑ってなかなか巻けないようでした。黙っていられず、「こうした方が良いよ」「ちょっと貸してみて」と言って、手伝ってみると、うまく巻けるようになった子もいました。うまく回せる子はまだほとんどいませんでしたが、みんな楽しみながら挑戦していました。これからの成長が楽しみです。